[柴静] 柴静:一百年前的领导干部

14

1956年,已经是清华大学建筑系主任的梁思成终于出版了《营造法式》(上卷),细加注释。《营造法式》不再是无人能识的天书。不过,此时中国营造学社被视作“反动学术团体”,已经消散。

梁思成为这书写序时,曾经反复斟酌,做了三次修改。他先写道:“另一方面,我们又完全知道它对于今天伟大祖国的社会主义建设并没有什么用处”。想了很久,他把“用处”划掉,改成“直接关联”。后来,他又划掉,留下了一份未定稿:“另一方面,我们又完全知道它对于今天伟大祖国的社会主义建设并没有什么现实意义”。

这几个词,沉吟之间让人心酸。

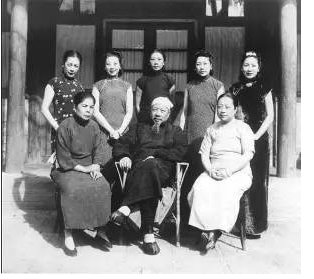

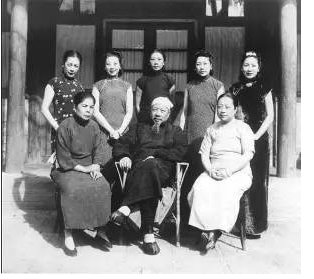

朱启钤与夫人许曼颐(前排右)及朱家几位大小姐合影

15

朱启钤当年曾依照《营造法式》,由梁思成设计,找工匠盖了一座私宅。今天这座东四八条的院子已经是个大杂院。

梁林故居也早荒草丛生,破败不堪。

我看胡劲草的纪录片,她在美国寻访当事人,从梁林上学时的成绩单,与费正清夫妇的通信,上世纪三十年代时他们在山西的照片……寸寸完整。

片中拍到,有家美国私人博物馆,把要拆的徽居整体搬去海外,有当地官员来看过后,决定回去把新村落都拆掉,再重建古建筑。看到这儿,想起林徽因在1953年说,“你们真把古董给拆了,将来要后悔的,即使再把它恢复起来,充其量也只是假古董”。

梁思成一生试图在纸上重建已成焦土的千年中国,他说,“如果世界上艺术精华,没有客观价值标准来保护,恐怕十之八九均会被后人在权势易主之时,或趣味改向之时,毁损无余。一个东方老国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己的艺术特性,在文化表现及观瞻方面都是大可痛心的。”

看历史,不是让人伤感,也不是用来讽刺的,是让人明白的。领导干部,有钱人,记者,我们干的所有事,也都会被后代重估,过去不知道怎么做,就不知道吧。现在明白一点,就是一点。明白一点,就做一点。

至于能做到什么样子,朱启钤早已说过,知道要做的事有“历劫不磨”的价值,就去做好了,如切如磋,如琢如磨,不知道何日可成,也许“终身不获见”,但是费一分气力,也就深一层发现。

他说:“但务耕耘,不计收获。”

[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]

好新闻没人评论怎么行,我来说几句

1956年,已经是清华大学建筑系主任的梁思成终于出版了《营造法式》(上卷),细加注释。《营造法式》不再是无人能识的天书。不过,此时中国营造学社被视作“反动学术团体”,已经消散。

梁思成为这书写序时,曾经反复斟酌,做了三次修改。他先写道:“另一方面,我们又完全知道它对于今天伟大祖国的社会主义建设并没有什么用处”。想了很久,他把“用处”划掉,改成“直接关联”。后来,他又划掉,留下了一份未定稿:“另一方面,我们又完全知道它对于今天伟大祖国的社会主义建设并没有什么现实意义”。

这几个词,沉吟之间让人心酸。

朱启钤与夫人许曼颐(前排右)及朱家几位大小姐合影

15

朱启钤当年曾依照《营造法式》,由梁思成设计,找工匠盖了一座私宅。今天这座东四八条的院子已经是个大杂院。

梁林故居也早荒草丛生,破败不堪。

我看胡劲草的纪录片,她在美国寻访当事人,从梁林上学时的成绩单,与费正清夫妇的通信,上世纪三十年代时他们在山西的照片……寸寸完整。

片中拍到,有家美国私人博物馆,把要拆的徽居整体搬去海外,有当地官员来看过后,决定回去把新村落都拆掉,再重建古建筑。看到这儿,想起林徽因在1953年说,“你们真把古董给拆了,将来要后悔的,即使再把它恢复起来,充其量也只是假古董”。

梁思成一生试图在纸上重建已成焦土的千年中国,他说,“如果世界上艺术精华,没有客观价值标准来保护,恐怕十之八九均会被后人在权势易主之时,或趣味改向之时,毁损无余。一个东方老国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己的艺术特性,在文化表现及观瞻方面都是大可痛心的。”

看历史,不是让人伤感,也不是用来讽刺的,是让人明白的。领导干部,有钱人,记者,我们干的所有事,也都会被后代重估,过去不知道怎么做,就不知道吧。现在明白一点,就是一点。明白一点,就做一点。

至于能做到什么样子,朱启钤早已说过,知道要做的事有“历劫不磨”的价值,就去做好了,如切如磋,如琢如磨,不知道何日可成,也许“终身不获见”,但是费一分气力,也就深一层发现。

他说:“但务耕耘,不计收获。”

[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]

| 分享: |

| 注: | 在此页阅读全文 |

| 延伸阅读 | 更多... |

推荐: