[柴静] 柴静:一百年前的领导干部

最热闹是青年人常去的柏斯馨,取诗经中松柏斯馨的意思。园中千年古柏,多是金、元、明代的,由朱启钤一一造册,养护,很多人爱这点青黛色。诗人林庚白和画家林风眠在这儿赏雪斗诗,五古联珠,一共联到120多韵,轰动得很。程砚秋和新艳秋先后在柏斯馨旁边雪地上排演《聂隐娘》戏中一段紫云剑舞。有趣的是,清吟小班的妓女来公园必坐柏斯馨,因为这是西式茶点,吃杯“礼拜六”,要盘“咖喱饺”。呵呵,洋气。

找资料时看到史学家谢兴尧写过的一段话:“凡是到过北平的人,哪个不深刻地怀念中山公园的茶馆呢?……有许多曾经周游过世界的中外朋友对我说:世界上最好的地方,是北平,北平顶好的地方是公园。公园中最舒适的是茶座……可以把一切悲哀的事情暂时忘掉,此时此地,在一张木桌,一只藤椅,一壶香茶上面,似乎得到了极大的安慰。”

看了有点难过。

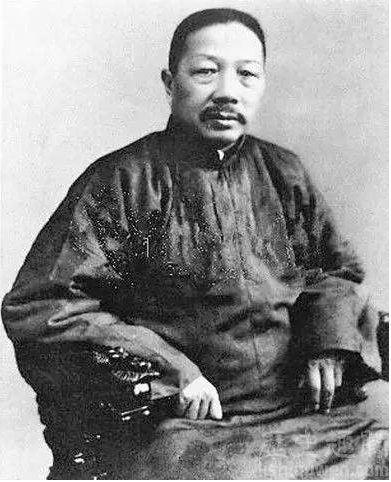

朱启钤

8

朱是有心人,他当警察的时候,每日骑马巡察,蹓蹓跶跶,对京城的宫殿、苑囿、城阙、衙署等一切有形无形的故迹,都“周览而谨识之”。

一个后来做到国务总理的官员,交往的人“颇有坊巷编氓,匠师耆宿”——各种街头巷尾的老工匠老师傅,听到他们零闻片语都“宝若拱壁”。连清代《工程则例》之类的书也“无不细读而审评之”。

中国读书人一向瞧不起工匠,士大夫就算对建筑有点兴趣,也多只是把玩,对技术无记载,匠人间也全靠口耳相传。顾准说过,“中国有许多好工艺,却发展不到精密科学。中国没有唯理主义……中国有不成系统的经验主义,一种知其然不知其所以然的技艺传统,这成不了‘主义’,只成了传统的因袭。”

朱启钤分析得更明白,为什么官府也不记载这些技艺?“执笔写文件的人,一看术语艰深,比例数字都繁复,写到文件上怕上司诘问起来,自己说不清,干脆就都删汰了”。

他举了个荒唐可笑的例子,大清会典中工程做法部分,只有薄薄几十页,怎么做到的?所有的数字都被改成“若干”二字。

越这样,当官的越不懂,“一切实权落入算房样房之手”,想写多少写多少,“隐相欺瞒”。

而读书人看不上这行当,对跟钱有关的事只觉得粗鄙。蔡元培说,自汉以后,最让人追摹的学者都只求道德学问,远离现实世界,董仲舒治《春秋》,三年不窥园;阳城读书集贤院,昼夜不出户,凡六年,“为人所艳称”。

他把这种态度叫做“专己守残”。

后果就是几乎没有文字性的建筑手册,到了朱启钤这儿,中世纪都城的现代化要从他开始了,但建设这件事,两手空空,无程序可循,没有典籍可以看。想找人问也不知问谁。

他后来因公去欧洲,见人家“一艺一术,皆备图案,而新旧营建,悉有志书上”,才觉艺术传承的标准和价值何等重要。

一半是志向,一半是所逼,他下决心“再求故书,博征名匠”。

当然,政府还是没这个钱。

9

1915年,他四十三岁,支持袁世凯称帝,还是大典筹备处处长。

这事之后他被通缉。咒骂的当然很多,梁思成后来决断要不要跟他合作,有过踌躇,有这个因素。也有人为他叫屈,说他当时也是无奈,必须拥袁来保全自己,还有说他被挟持之类。

[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]

无评论不新闻,发表一下您的意见吧

找资料时看到史学家谢兴尧写过的一段话:“凡是到过北平的人,哪个不深刻地怀念中山公园的茶馆呢?……有许多曾经周游过世界的中外朋友对我说:世界上最好的地方,是北平,北平顶好的地方是公园。公园中最舒适的是茶座……可以把一切悲哀的事情暂时忘掉,此时此地,在一张木桌,一只藤椅,一壶香茶上面,似乎得到了极大的安慰。”

看了有点难过。

朱启钤

8

朱是有心人,他当警察的时候,每日骑马巡察,蹓蹓跶跶,对京城的宫殿、苑囿、城阙、衙署等一切有形无形的故迹,都“周览而谨识之”。

一个后来做到国务总理的官员,交往的人“颇有坊巷编氓,匠师耆宿”——各种街头巷尾的老工匠老师傅,听到他们零闻片语都“宝若拱壁”。连清代《工程则例》之类的书也“无不细读而审评之”。

中国读书人一向瞧不起工匠,士大夫就算对建筑有点兴趣,也多只是把玩,对技术无记载,匠人间也全靠口耳相传。顾准说过,“中国有许多好工艺,却发展不到精密科学。中国没有唯理主义……中国有不成系统的经验主义,一种知其然不知其所以然的技艺传统,这成不了‘主义’,只成了传统的因袭。”

朱启钤分析得更明白,为什么官府也不记载这些技艺?“执笔写文件的人,一看术语艰深,比例数字都繁复,写到文件上怕上司诘问起来,自己说不清,干脆就都删汰了”。

他举了个荒唐可笑的例子,大清会典中工程做法部分,只有薄薄几十页,怎么做到的?所有的数字都被改成“若干”二字。

越这样,当官的越不懂,“一切实权落入算房样房之手”,想写多少写多少,“隐相欺瞒”。

而读书人看不上这行当,对跟钱有关的事只觉得粗鄙。蔡元培说,自汉以后,最让人追摹的学者都只求道德学问,远离现实世界,董仲舒治《春秋》,三年不窥园;阳城读书集贤院,昼夜不出户,凡六年,“为人所艳称”。

他把这种态度叫做“专己守残”。

后果就是几乎没有文字性的建筑手册,到了朱启钤这儿,中世纪都城的现代化要从他开始了,但建设这件事,两手空空,无程序可循,没有典籍可以看。想找人问也不知问谁。

他后来因公去欧洲,见人家“一艺一术,皆备图案,而新旧营建,悉有志书上”,才觉艺术传承的标准和价值何等重要。

一半是志向,一半是所逼,他下决心“再求故书,博征名匠”。

当然,政府还是没这个钱。

9

1915年,他四十三岁,支持袁世凯称帝,还是大典筹备处处长。

这事之后他被通缉。咒骂的当然很多,梁思成后来决断要不要跟他合作,有过踌躇,有这个因素。也有人为他叫屈,说他当时也是无奈,必须拥袁来保全自己,还有说他被挟持之类。

[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]

| 分享: |

| 注: | 在此页阅读全文 |

| 延伸阅读 | 更多... |

推荐: