[电影] 《狂野时代》:这部"元电影",到底在讲什么?

不彻底的“情动机器”

这部“元电影”有何不同

在第78届戛纳国际电影节主竞赛单元的22部入围影片里,一共出现了四部“关于电影的电影”,除被冠以“献给电影的情书”的《狂野时代》,还有来自欧美国家的《新浪潮》《共和国之鹰》与《情感价值》。此类影片被称为“元电影”或“反身性电影”,它们旨在以非常规的叙事视角与美学形式展现电影创作、电影媒介或电影人的故事,试图为观众揭露电影的构造、规则或技巧。在“电影已死”的声音甚嚣尘上的今天,“元电影”的风潮既映射着创作者和观众复杂的迷影情结,也召唤着电影对于叙说自身的渴望。

如果说经典好莱坞时期的“元电影”佳作《日落大道》(1950)《雨中曲》(1952)等还囿于传统的透明叙事机制,不忍打破幕布后的“第四堵墙”,那么欧洲现代主义电影的代表作《八部半》(1963)《东风》(1970)等则更倾向于将电影媒介暴露在观众面前,模糊电影与现实的边界。然而,毕赣想做的不止于此,在刻意安置了众多电影史的符号之外,他还希望赋予《狂野时代》物质化的实体,让电影获得完全的主体性,拥有袒露自我的可能,而承载它的介质就是“迷魂者”的大脑与躯体。

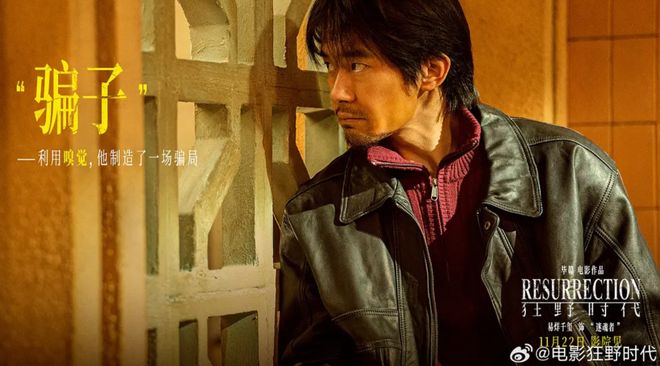

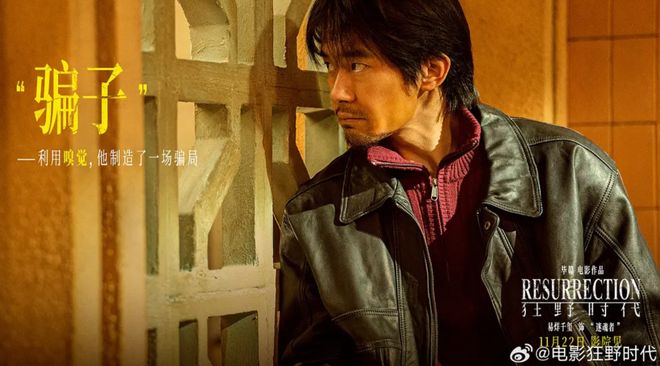

《狂野时代》电影剧照。

在电影开篇,为探解神志不清的“迷魂者”为何执迷于梦境,“大她者”在他的躯壳内部安装了胶片,“迷魂者”随之变成了一个放映装置,一具可见的“电影的身体”。随着胶卷的转动,电影从造梦的机器转变为做梦的身体。红色的帷幕缓缓拉开,手持水管的“迷魂者”与“大她者”置身于一片绿意盎然的草丛之中,这一对《水浇园丁》场景的复现恰好呼应着电影创梦的起点。“迷魂者”闭上双眼,再次沉睡,坠入最后一个深不见底的梦乡。这个梦让他的生命延续了一百年,也让我们得以搭乘电影的记忆,穿梭于电影与时代交错的时刻。

“电影身体”的概念源于美国电影理论家维维安·索布切克——它强调电影本身具有感知和表达能力,能与特定时空中的观众进行基于身体经验的互动。在哲学家德勒兹的观念里,艺术是“一个感觉的集合,一种感知物和情动的复合体”。而情动(Affect)则源自身体的感触,表现为情感的连续流变。让电影变成与观众一样具有情动功能的主体,在毕赣的早期创作中已有所尝试。例如,在《路边野餐》的长镜头中,摄影机会突然离开被摄对象、进入岔开的小道,宛如获取意识,在虚无的时间里游荡。而在《狂野时代》里,导演毕赣则有意把电影视作一个拥有感官的情动机器,使其同观众进行深层的凝视与对话。这也是此片最具想象力的设定。

《狂野时代》电影剧照。

[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]

好新闻没人评论怎么行,我来说几句

这部“元电影”有何不同

在第78届戛纳国际电影节主竞赛单元的22部入围影片里,一共出现了四部“关于电影的电影”,除被冠以“献给电影的情书”的《狂野时代》,还有来自欧美国家的《新浪潮》《共和国之鹰》与《情感价值》。此类影片被称为“元电影”或“反身性电影”,它们旨在以非常规的叙事视角与美学形式展现电影创作、电影媒介或电影人的故事,试图为观众揭露电影的构造、规则或技巧。在“电影已死”的声音甚嚣尘上的今天,“元电影”的风潮既映射着创作者和观众复杂的迷影情结,也召唤着电影对于叙说自身的渴望。

如果说经典好莱坞时期的“元电影”佳作《日落大道》(1950)《雨中曲》(1952)等还囿于传统的透明叙事机制,不忍打破幕布后的“第四堵墙”,那么欧洲现代主义电影的代表作《八部半》(1963)《东风》(1970)等则更倾向于将电影媒介暴露在观众面前,模糊电影与现实的边界。然而,毕赣想做的不止于此,在刻意安置了众多电影史的符号之外,他还希望赋予《狂野时代》物质化的实体,让电影获得完全的主体性,拥有袒露自我的可能,而承载它的介质就是“迷魂者”的大脑与躯体。

《狂野时代》电影剧照。

在电影开篇,为探解神志不清的“迷魂者”为何执迷于梦境,“大她者”在他的躯壳内部安装了胶片,“迷魂者”随之变成了一个放映装置,一具可见的“电影的身体”。随着胶卷的转动,电影从造梦的机器转变为做梦的身体。红色的帷幕缓缓拉开,手持水管的“迷魂者”与“大她者”置身于一片绿意盎然的草丛之中,这一对《水浇园丁》场景的复现恰好呼应着电影创梦的起点。“迷魂者”闭上双眼,再次沉睡,坠入最后一个深不见底的梦乡。这个梦让他的生命延续了一百年,也让我们得以搭乘电影的记忆,穿梭于电影与时代交错的时刻。

“电影身体”的概念源于美国电影理论家维维安·索布切克——它强调电影本身具有感知和表达能力,能与特定时空中的观众进行基于身体经验的互动。在哲学家德勒兹的观念里,艺术是“一个感觉的集合,一种感知物和情动的复合体”。而情动(Affect)则源自身体的感触,表现为情感的连续流变。让电影变成与观众一样具有情动功能的主体,在毕赣的早期创作中已有所尝试。例如,在《路边野餐》的长镜头中,摄影机会突然离开被摄对象、进入岔开的小道,宛如获取意识,在虚无的时间里游荡。而在《狂野时代》里,导演毕赣则有意把电影视作一个拥有感官的情动机器,使其同观众进行深层的凝视与对话。这也是此片最具想象力的设定。

《狂野时代》电影剧照。

[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]

| 分享: |

| 注: | 在此页阅读全文 |

| 延伸阅读 | 更多... |

推荐: