时间的拉锯战,千万人在承受极端通勤

自从换了工作后,我的早晨就像一场和时间的拉锯战。

家到公司的直线距离只有11公里,按理说,骑个自行车都能轻松搞定的路程,偏偏开车却得整整一个小时。

一路上几段必堵的路口,每个都像设了关卡一样,想要准点抵达工位,就得提前和无数个“早高峰战士”拼命赛跑。

可即便是我早上七点二十就起床,经过刷牙洗脸、出门开车、被动挤在车流里、在公司停车场打转、买份早餐、排队等电梯、再顺手去个洗手间……这一连串动作下来,等我真正坐在工位上,几乎刚好九点整。

而我的角色属于对接客户,每周五天的时间,四天都需要和客户视频开会。所以每天早上,从睁眼到十点开完客户视频会,我的心跳都像挂在了加速器上,丝毫没有缓冲的时间。

为了解决这趟通勤噩梦,我试过绕道走高速,想象中应该更快,结果下了高速后,还得穿过西安牛马聚集地——软件新城和环普。

那里人山人海,程序员、测试、产品、外包团队……一群又一群打工人被挤在路口,像潮水一样往各自的工位涌去,生怕迟到被扣钱。

这一幕让我想起几年前在上海,挤地铁赶实习面试、秋招面试的日子。那是一段很苦的日子,非常疲惫。

这不仅仅是我的困境。

01

国内打工族的通勤,正在成为现代都市生活里最隐秘、最耗费精力的痛点之一。

无论是地铁的拥挤,还是早高峰的堵车,每个打工人都在一边计算时间,一边被动消耗着自己的耐心和体力。

国内打工族的通勤现状究竟是什么样子?

平均值下的隐痛,多数人觉得“通勤还行”,只有少数“极端通勤族”最受伤。

中规院与百度地图联合,选取了45个中国主要城市,研究通勤时间、通勤空间、通勤交通三个方面的9项指标,《2024年度中国主要城市通勤监测报告》发布,单程平均通勤时间约为 36分钟,与前期持平。略高于人类普遍能容忍的30分钟“幸福通勤时间”(即“马尔凯蒂常数”)。

【马尔凯蒂常数:意大利物理学家 Cesare Marchetti 在 1980 年提出。核心思想是,在人类历史的大多数时期和不同国家、不同交通工具条件下,人们每天用于通勤或出行的平均时间保持在大约 1 小时左右。】

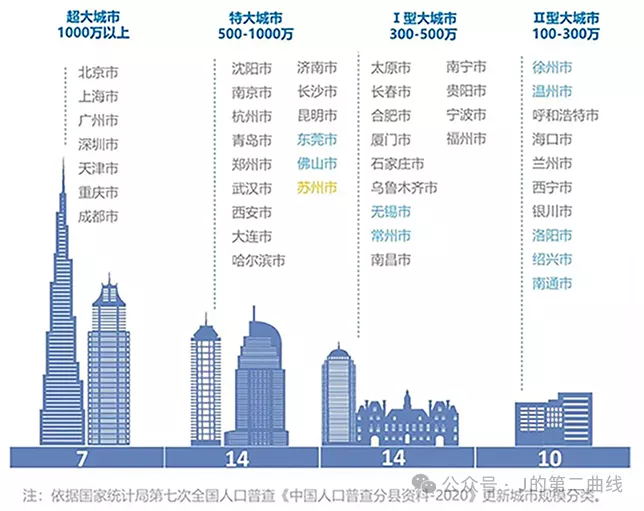

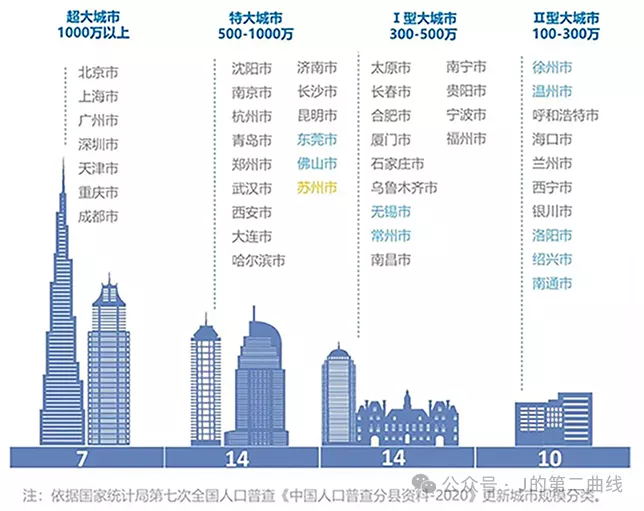

超大城市平均约 40分钟,特大城市约 36分钟。北京则更为严重,28% 的上班族单程通勤超过 60分钟,为全国最高。

同年,全国依旧有约 12% 的人单程通勤超过 60分钟,可被称为“极端通勤族”, 换算下来,全国仍有超过1400万人被卡在这“1 小时通勤圈”的极限线上。

可是据我所知,我的某些同事们,每天单程通勤路程甚至远达30公里,比我还要辛苦一些。

02

“职住分离”现象明显的根源在于,房价、城市规划历史遗留问题等原因,大量就业人口居住在城市外围的新城或郊区,而工作岗位高度集中在中心城区,导致长距离通勤流。

单程在45分钟以内,被认为是衡量城市运行效率的一个标志;2022年,45分钟以内通勤者占比约 76%。虽然看似高比例,仍有接近四分之一的人,每天高强度消耗在路上。

[加西网正招聘多名全职sales 待遇优]

好新闻没人评论怎么行,我来说几句

家到公司的直线距离只有11公里,按理说,骑个自行车都能轻松搞定的路程,偏偏开车却得整整一个小时。

一路上几段必堵的路口,每个都像设了关卡一样,想要准点抵达工位,就得提前和无数个“早高峰战士”拼命赛跑。

可即便是我早上七点二十就起床,经过刷牙洗脸、出门开车、被动挤在车流里、在公司停车场打转、买份早餐、排队等电梯、再顺手去个洗手间……这一连串动作下来,等我真正坐在工位上,几乎刚好九点整。

而我的角色属于对接客户,每周五天的时间,四天都需要和客户视频开会。所以每天早上,从睁眼到十点开完客户视频会,我的心跳都像挂在了加速器上,丝毫没有缓冲的时间。

为了解决这趟通勤噩梦,我试过绕道走高速,想象中应该更快,结果下了高速后,还得穿过西安牛马聚集地——软件新城和环普。

那里人山人海,程序员、测试、产品、外包团队……一群又一群打工人被挤在路口,像潮水一样往各自的工位涌去,生怕迟到被扣钱。

这一幕让我想起几年前在上海,挤地铁赶实习面试、秋招面试的日子。那是一段很苦的日子,非常疲惫。

这不仅仅是我的困境。

01

国内打工族的通勤,正在成为现代都市生活里最隐秘、最耗费精力的痛点之一。

无论是地铁的拥挤,还是早高峰的堵车,每个打工人都在一边计算时间,一边被动消耗着自己的耐心和体力。

国内打工族的通勤现状究竟是什么样子?

平均值下的隐痛,多数人觉得“通勤还行”,只有少数“极端通勤族”最受伤。

中规院与百度地图联合,选取了45个中国主要城市,研究通勤时间、通勤空间、通勤交通三个方面的9项指标,《2024年度中国主要城市通勤监测报告》发布,单程平均通勤时间约为 36分钟,与前期持平。略高于人类普遍能容忍的30分钟“幸福通勤时间”(即“马尔凯蒂常数”)。

【马尔凯蒂常数:意大利物理学家 Cesare Marchetti 在 1980 年提出。核心思想是,在人类历史的大多数时期和不同国家、不同交通工具条件下,人们每天用于通勤或出行的平均时间保持在大约 1 小时左右。】

超大城市平均约 40分钟,特大城市约 36分钟。北京则更为严重,28% 的上班族单程通勤超过 60分钟,为全国最高。

同年,全国依旧有约 12% 的人单程通勤超过 60分钟,可被称为“极端通勤族”, 换算下来,全国仍有超过1400万人被卡在这“1 小时通勤圈”的极限线上。

可是据我所知,我的某些同事们,每天单程通勤路程甚至远达30公里,比我还要辛苦一些。

02

“职住分离”现象明显的根源在于,房价、城市规划历史遗留问题等原因,大量就业人口居住在城市外围的新城或郊区,而工作岗位高度集中在中心城区,导致长距离通勤流。

单程在45分钟以内,被认为是衡量城市运行效率的一个标志;2022年,45分钟以内通勤者占比约 76%。虽然看似高比例,仍有接近四分之一的人,每天高强度消耗在路上。

[加西网正招聘多名全职sales 待遇优]

| 分享: |

| 注: | 在此页阅读全文 |

| 延伸阅读 |

推荐: