[杨振宁] 2006年李政道公开驳斥杨振宁,杨父道歉成绝唱

1957 年 12 月 10 日,瑞典斯德哥尔摩音乐厅掌声雷动。31 岁的李政道和 35 岁的杨振宁并肩站在诺贝尔领奖台上,成为史上首获诺奖的华人科学家。当主持人示意二人上台领奖时,杨振宁突然侧身对李政道说:“按年龄排序吧,我比你大四岁。”

这句看似平常的话,像根细针戳破了两人合作的假象。李政道当场皱眉 —— 此前他们合作的第二篇论文,就因署名顺序闹过不快。首篇论文《凝聚理论》由李政道主导完成,杨振宁以 “年长四岁” 要求署名在前,李政道碍于情面妥协;可第二篇论文他据理力争夺回署名权,本以为这事早翻篇了。

那天,两人最终还是按年龄顺序上台,但下台后再没并肩合影。

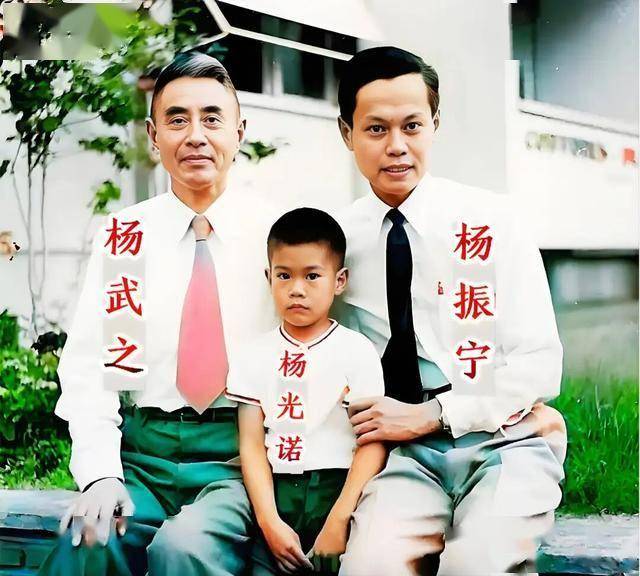

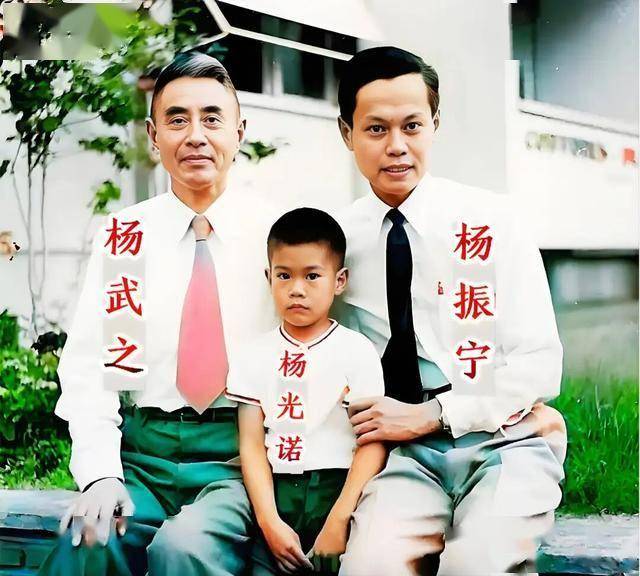

谁也没料到,这枚象征荣耀的奖章,竟成了决裂的开端。此时远在上海的杨武之,正对着报纸上儿子的照片反复摩挲,这位培养过华罗庚、陈省身的数学泰斗,还不知道自己毕生最骄傲的儿子,已在荣誉面前失了分寸。

矛盾真正引爆在 1962 年的纽约。《纽约客》杂志要写一篇关于华人科学家的特稿,记者习惯性地用 “李和杨” 称呼二人,毕竟当时学界更认可李政道在 “宇称不守恒” 理论中的牵头作用。可杨振宁看到初稿后勃然大怒,直接找到杂志社:“必须改成‘杨和李’,还要加注释说明‘因年长四岁’。”

消息传到李政道耳中,这位在芝加哥大学接受西式教育的科学家彻底炸了。他冲到杨振宁的办公室拍了桌子:“科学界讲的是贡献大小,不是论资排辈!你见过爱因斯坦跟人比年龄吗?” 杨振宁寸步不让,坚称 “长幼有序是规矩”。这场争吵持续了整整三个小时,最后李政道摔门而出:“从此咱们桥归桥,路归路!”

这一别,就是六十年。此后两人在美国物理界刻意避开彼此,同场会议必定坐对角线,连学术期刊都默契地不再同时出现两人的名字。多年后有人翻出当年的通信,李政道在给朋友的信里写道:“那天我才明白,他要的不是署名,是‘第一’的名分。”

1973 年的上海医院,年过八旬的杨武之已病入膏肓。当李政道握着老人枯瘦的手问安时,杨武之突然睁开眼,死死抓住他不放,浑浊的眼泪顺着皱纹往下淌:“政道,对不起…… 振宁他对不起你……”

[加西网正招聘多名全职sales 待遇优]

还没人说话啊,我想来说几句

这句看似平常的话,像根细针戳破了两人合作的假象。李政道当场皱眉 —— 此前他们合作的第二篇论文,就因署名顺序闹过不快。首篇论文《凝聚理论》由李政道主导完成,杨振宁以 “年长四岁” 要求署名在前,李政道碍于情面妥协;可第二篇论文他据理力争夺回署名权,本以为这事早翻篇了。

那天,两人最终还是按年龄顺序上台,但下台后再没并肩合影。

谁也没料到,这枚象征荣耀的奖章,竟成了决裂的开端。此时远在上海的杨武之,正对着报纸上儿子的照片反复摩挲,这位培养过华罗庚、陈省身的数学泰斗,还不知道自己毕生最骄傲的儿子,已在荣誉面前失了分寸。

矛盾真正引爆在 1962 年的纽约。《纽约客》杂志要写一篇关于华人科学家的特稿,记者习惯性地用 “李和杨” 称呼二人,毕竟当时学界更认可李政道在 “宇称不守恒” 理论中的牵头作用。可杨振宁看到初稿后勃然大怒,直接找到杂志社:“必须改成‘杨和李’,还要加注释说明‘因年长四岁’。”

消息传到李政道耳中,这位在芝加哥大学接受西式教育的科学家彻底炸了。他冲到杨振宁的办公室拍了桌子:“科学界讲的是贡献大小,不是论资排辈!你见过爱因斯坦跟人比年龄吗?” 杨振宁寸步不让,坚称 “长幼有序是规矩”。这场争吵持续了整整三个小时,最后李政道摔门而出:“从此咱们桥归桥,路归路!”

这一别,就是六十年。此后两人在美国物理界刻意避开彼此,同场会议必定坐对角线,连学术期刊都默契地不再同时出现两人的名字。多年后有人翻出当年的通信,李政道在给朋友的信里写道:“那天我才明白,他要的不是署名,是‘第一’的名分。”

1973 年的上海医院,年过八旬的杨武之已病入膏肓。当李政道握着老人枯瘦的手问安时,杨武之突然睁开眼,死死抓住他不放,浑浊的眼泪顺着皱纹往下淌:“政道,对不起…… 振宁他对不起你……”

[加西网正招聘多名全职sales 待遇优]

| 分享: |

| 注: | 在此页阅读全文 |

| 延伸阅读 | 更多... |

推荐: