伦理风暴 新技术恐让"偷人生子"成真

根据科学新闻网站《Live Science》报道,美国奥勒冈健康与科学大学(OHSU)的科学家们,已成功利用类似当年“复制羊桃莉”的技术,从人类皮肤细胞中制造出人类卵子,并通过体外受精(IVF)培育成早期胚胎。这项发表于《自然通讯》期刊的突破,未来虽有望为不孕症治疗开辟新路,却也立即引爆了巨大的伦理风暴,专家警告此技术恐让“偷人生子”成为可能。

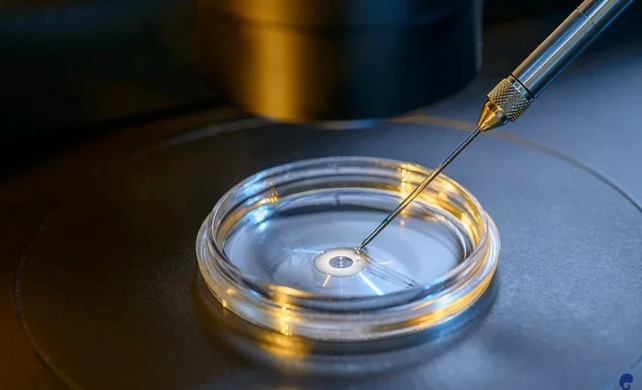

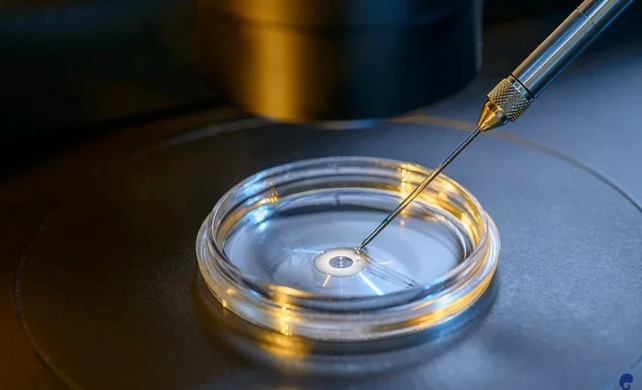

OHSU研究团队采用的技术,是将一颗现有人类卵细胞的细胞核挖除,再植入一枚来自人体皮肤细胞的细胞核,这个“挖核换核”的步骤称为“体细胞核转移”。但与复制不同,科学家的目标是制造功能性卵子。由于卵子仅有正常细胞一半的染色体,研究人员随后利用电击与药物,促使这颗“改造卵”排出其一半的染色体,使其成为一颗可受精的卵子。

成功率仅9%且充满缺陷 临床应用遥遥无期

然而,研究团队严格强调,这项技术目前仍处于极其初步的“概念验证”阶段,充满不确定性与风险。实验中,仅有约9%的受精卵能成功发育至可植入子宫的“囊胚”阶段。更严重的是,即使是这些成功的囊胚,也普遍带有严重的“染色体异常”,包括染色体数目不对或缺失,根本不适合用于任何临床生育治疗。

未参与研究的大阪大学干细胞研究员林克彦(Katsuhiko Hayashi)直言,目前这项技术“效率太低且风险太高,无法立即应用于临床”。研究作者也坦承,在未来的临床应用前,还需要大量研究来确保其有效性与安全性。

伦理学家警告:名人DNA恐遭窃

此技术的潜在伦理风险,更引发专家忧虑。美国达特茅斯学院的生物伦理学家格林(Ronald Green)警告,此技术理论上可能让有心人士“在他人(包括名人)不知情的情况下,收集他们的皮肤细胞,并用其制造出功能性的卵子。”这意味著,未来任何人的皮肤、毛发,都可能成为被他人窃取DNA、制造出带有自己基因后代的来源,引发了对个人基因隐私与自主权的深层恐慌。

展望未来,OHSU研究团队计划深入研究如何更精确地控制卵子内染色体的减半与加倍过程。与此同时,全球其他实验室也在探索不同路径,部分团队使用干细胞培养卵子,或将成体细胞逆转回干细胞再培养。这些方法在小鼠实验中已取得一定成功,但在人类应用上进展较为缓慢。

(资料照片)

[加西网正招聘多名全职sales 待遇优]

还没人说话啊,我想来说几句

OHSU研究团队采用的技术,是将一颗现有人类卵细胞的细胞核挖除,再植入一枚来自人体皮肤细胞的细胞核,这个“挖核换核”的步骤称为“体细胞核转移”。但与复制不同,科学家的目标是制造功能性卵子。由于卵子仅有正常细胞一半的染色体,研究人员随后利用电击与药物,促使这颗“改造卵”排出其一半的染色体,使其成为一颗可受精的卵子。

成功率仅9%且充满缺陷 临床应用遥遥无期

然而,研究团队严格强调,这项技术目前仍处于极其初步的“概念验证”阶段,充满不确定性与风险。实验中,仅有约9%的受精卵能成功发育至可植入子宫的“囊胚”阶段。更严重的是,即使是这些成功的囊胚,也普遍带有严重的“染色体异常”,包括染色体数目不对或缺失,根本不适合用于任何临床生育治疗。

未参与研究的大阪大学干细胞研究员林克彦(Katsuhiko Hayashi)直言,目前这项技术“效率太低且风险太高,无法立即应用于临床”。研究作者也坦承,在未来的临床应用前,还需要大量研究来确保其有效性与安全性。

伦理学家警告:名人DNA恐遭窃

此技术的潜在伦理风险,更引发专家忧虑。美国达特茅斯学院的生物伦理学家格林(Ronald Green)警告,此技术理论上可能让有心人士“在他人(包括名人)不知情的情况下,收集他们的皮肤细胞,并用其制造出功能性的卵子。”这意味著,未来任何人的皮肤、毛发,都可能成为被他人窃取DNA、制造出带有自己基因后代的来源,引发了对个人基因隐私与自主权的深层恐慌。

展望未来,OHSU研究团队计划深入研究如何更精确地控制卵子内染色体的减半与加倍过程。与此同时,全球其他实验室也在探索不同路径,部分团队使用干细胞培养卵子,或将成体细胞逆转回干细胞再培养。这些方法在小鼠实验中已取得一定成功,但在人类应用上进展较为缓慢。

(资料照片)

[加西网正招聘多名全职sales 待遇优]

| 分享: |

| 注: |

| 延伸阅读 |

推荐: