觀點:美國單打獨斗難敵中國,聯手盟友才有勝算

#觀點 對特朗普政府來說,在討好北京的同時懲罰美國的朋友是行不通的。對中國減免關稅或允許其購買美國半導體,以換取購買美國商品的模糊承諾,這樣做能夠帶來短暫的好處,卻會對美國地位造成永久性損害。這可能會疏遠潛在的合作伙伴,導致他們像印度壹樣投向中國懷抱。https://t.co/wpHiOgJLtc— 紐約時報中文網 (@nytchinese) September 9, 2025

美國面臨壹個在多數關鍵實力維度上都具備更大規模優勢的競爭對手——中國,這在美國現代歷史上是第壹次。而僅憑美國自身的國力可能不足以應對這壹挑戰。

我們正步入壹個新時代。在這個時代裡,衡量美國主導地位的真正標准將在於華盛頓能否建立我們所謂的同盟規模,即與其他國家在經濟、科技和軍事領域協同合作,從而在全球范圍內展開競爭的能力。

特朗普總統的舉措卻似乎背道而馳。他以關稅為核心的單邊外交策略疏遠了盟友,並為北京構建自己的聯盟體系留下了空間。近期對印度征收高額關稅便是例證:在過去30年裡,美國壹直在拉攏印度,將其作為制衡中國的地緣政治力量。但關稅措施出台後,上周印度莫迪總理柒年來首次訪華,與中國國家主席習近平壹致同意化解近年來的緊張關系,以伙伴而非競爭者的關系進行合作。

特朗普正在玩火。

在整個20世紀,美國壹直在生產與創新上領先德國、日本和蘇聯。但中國與這些國家不同。在戰略競爭最重要的指標上,中國已經超越了美國。

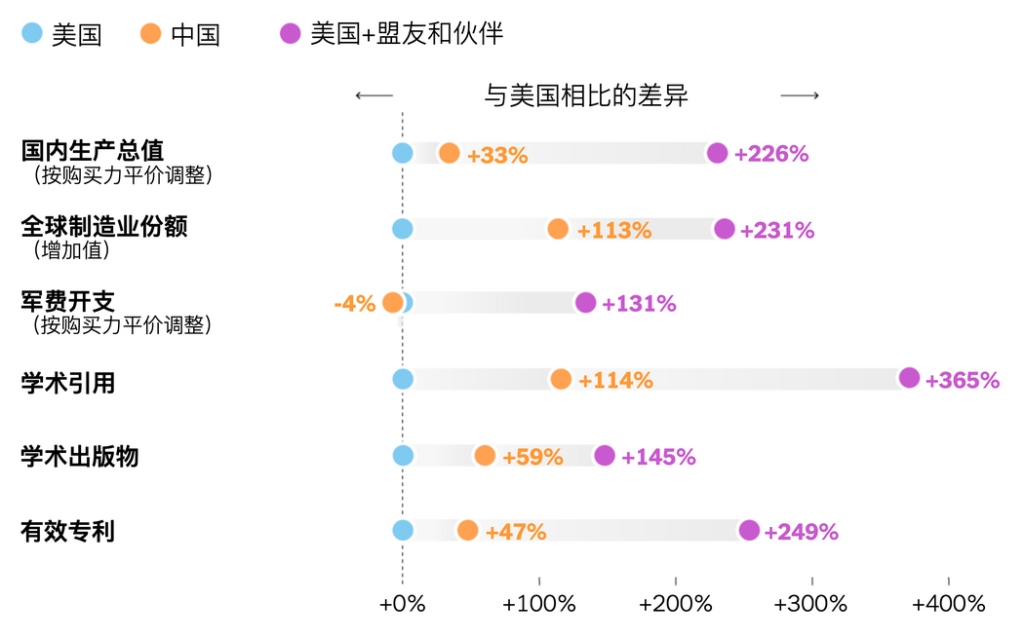

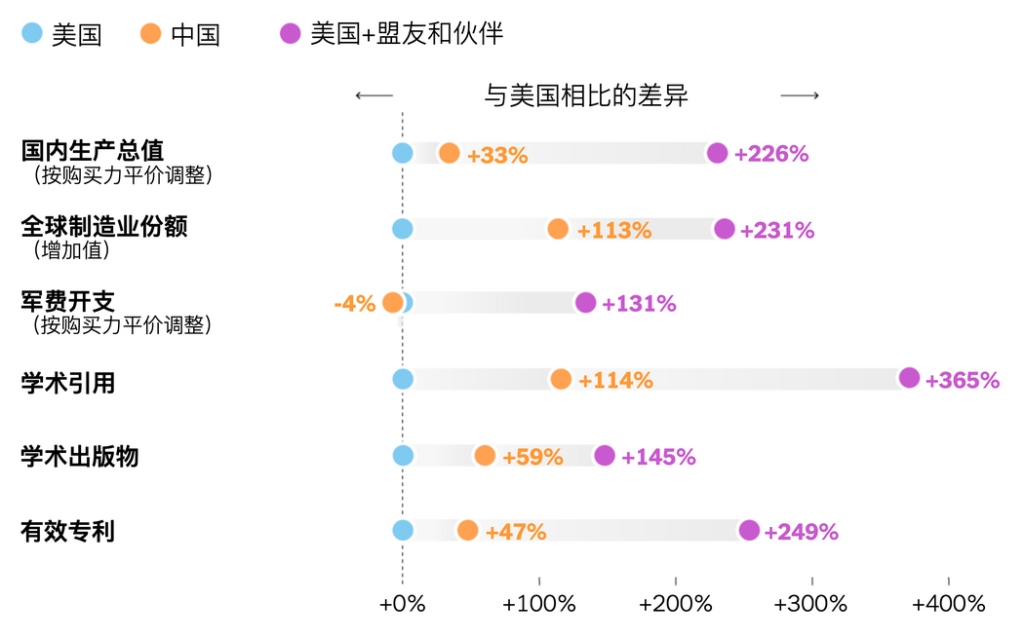

中國經濟雖然在放緩,但按照購買力平價計算,其規模仍比美國大近30%。中國的制造產能是美國的兩倍,生產的汽車、船舶、鋼鐵和太陽能電池板遠遠超過美國,全世界70%以上的電池、電動汽車和關鍵礦物都是中國生產的。在科學技術領域,中國的有效專利和高被引論文數量均超過美國。在軍事上,中國擁有世界上最大的海軍艦隊,造船能力估計是美國的230倍以上,並正在迅速確立自己在高超音速武器、無人機和量子通信領域的領先地位。

中國有自己的問題,比如人口萎縮和老齡化、工業產能過剩、政府財政不穩定和債務高企。但任何嚴肅的美國對華戰略都必須考慮到那句冷戰格言——“數量本身就是壹種質量。”

大國的興衰往往取決於規模——決定國家強盛的體量、資源和能力。壹旦各國的經濟生產率達到相似水平,人口更多、幅員更大的國家最終會領先。當美國和俄羅斯等大國迎頭趕上時,英國在工業革命中的先發優勢就消失了。在20世紀,美國讓敵人敬畏:希特勒稱美國是壹個“擁有難以想象的生產能力的大國”,偷襲珍珠港的策劃者、海軍大將山本伍拾六曾承認,他只能在太平洋上放肆壹時,不久後美國工業就將壓倒日本。

如今,這種令人生畏的規模屬於中國。而美國最大的希望在於通過聯盟最大化自身實力。這意味著不再將美國的盟友視為我們保護下的依附者,而是作為合作伙伴,通過共享市場、技術、軍事能力和工業能力,共同建設力量。對美國復興的投資是必要的,但僅靠投資本身是不夠的。

單獨來看,美國在許多重要指標上都比不上中國。但加上歐洲、日本、韓國、澳大利亞、印度、加拿大、墨西哥、台灣和其他經濟體,中國就遠不能匹敵。經過購買力平價調整後,這個聯盟的GDP將是中國的兩倍以上,軍費開支是中國的兩倍以上,是世界上大多數國家的最大貿易伙伴,占全球制造業的壹半,而中國只占叁分之壹。這個聯盟將擁有更深厚的人才庫,創造更多的專利和高被引研究,並擁有壹定程度的市場力量,可以阻止中國的脅迫。聯盟的規模將贏得未來。

在各項關鍵指標上,美國需要盟友和伙伴才能超越中國。數據來源:世界銀行、聯合國工業發展組織、國民經濟核算、斯德哥爾摩國際和平研究所、Scimago期刊與國家排名、世界知識產權組織、《自然》雜志 ? 注:盟友與合作伙伴包括澳大利亞、加拿大、印度、日本、韓國、墨西哥、新西蘭、歐盟、英國及台灣地區。購買力平價調整後的數據考慮了當地價格差異,使各國軍費支出具有可比性。軍事支出按GDP占比進行購買力平價調整。中國軍事支出數據源自弗雷沃等人2024年研究。所有數據反映2024年數值,數字經過取整。

[加西網正招聘多名全職sales 待遇優]

無評論不新聞,發表壹下您的意見吧

美國面臨壹個在多數關鍵實力維度上都具備更大規模優勢的競爭對手——中國,這在美國現代歷史上是第壹次。而僅憑美國自身的國力可能不足以應對這壹挑戰。

我們正步入壹個新時代。在這個時代裡,衡量美國主導地位的真正標准將在於華盛頓能否建立我們所謂的同盟規模,即與其他國家在經濟、科技和軍事領域協同合作,從而在全球范圍內展開競爭的能力。

特朗普總統的舉措卻似乎背道而馳。他以關稅為核心的單邊外交策略疏遠了盟友,並為北京構建自己的聯盟體系留下了空間。近期對印度征收高額關稅便是例證:在過去30年裡,美國壹直在拉攏印度,將其作為制衡中國的地緣政治力量。但關稅措施出台後,上周印度莫迪總理柒年來首次訪華,與中國國家主席習近平壹致同意化解近年來的緊張關系,以伙伴而非競爭者的關系進行合作。

特朗普正在玩火。

在整個20世紀,美國壹直在生產與創新上領先德國、日本和蘇聯。但中國與這些國家不同。在戰略競爭最重要的指標上,中國已經超越了美國。

中國經濟雖然在放緩,但按照購買力平價計算,其規模仍比美國大近30%。中國的制造產能是美國的兩倍,生產的汽車、船舶、鋼鐵和太陽能電池板遠遠超過美國,全世界70%以上的電池、電動汽車和關鍵礦物都是中國生產的。在科學技術領域,中國的有效專利和高被引論文數量均超過美國。在軍事上,中國擁有世界上最大的海軍艦隊,造船能力估計是美國的230倍以上,並正在迅速確立自己在高超音速武器、無人機和量子通信領域的領先地位。

中國有自己的問題,比如人口萎縮和老齡化、工業產能過剩、政府財政不穩定和債務高企。但任何嚴肅的美國對華戰略都必須考慮到那句冷戰格言——“數量本身就是壹種質量。”

大國的興衰往往取決於規模——決定國家強盛的體量、資源和能力。壹旦各國的經濟生產率達到相似水平,人口更多、幅員更大的國家最終會領先。當美國和俄羅斯等大國迎頭趕上時,英國在工業革命中的先發優勢就消失了。在20世紀,美國讓敵人敬畏:希特勒稱美國是壹個“擁有難以想象的生產能力的大國”,偷襲珍珠港的策劃者、海軍大將山本伍拾六曾承認,他只能在太平洋上放肆壹時,不久後美國工業就將壓倒日本。

如今,這種令人生畏的規模屬於中國。而美國最大的希望在於通過聯盟最大化自身實力。這意味著不再將美國的盟友視為我們保護下的依附者,而是作為合作伙伴,通過共享市場、技術、軍事能力和工業能力,共同建設力量。對美國復興的投資是必要的,但僅靠投資本身是不夠的。

單獨來看,美國在許多重要指標上都比不上中國。但加上歐洲、日本、韓國、澳大利亞、印度、加拿大、墨西哥、台灣和其他經濟體,中國就遠不能匹敵。經過購買力平價調整後,這個聯盟的GDP將是中國的兩倍以上,軍費開支是中國的兩倍以上,是世界上大多數國家的最大貿易伙伴,占全球制造業的壹半,而中國只占叁分之壹。這個聯盟將擁有更深厚的人才庫,創造更多的專利和高被引研究,並擁有壹定程度的市場力量,可以阻止中國的脅迫。聯盟的規模將贏得未來。

在各項關鍵指標上,美國需要盟友和伙伴才能超越中國。數據來源:世界銀行、聯合國工業發展組織、國民經濟核算、斯德哥爾摩國際和平研究所、Scimago期刊與國家排名、世界知識產權組織、《自然》雜志 ? 注:盟友與合作伙伴包括澳大利亞、加拿大、印度、日本、韓國、墨西哥、新西蘭、歐盟、英國及台灣地區。購買力平價調整後的數據考慮了當地價格差異,使各國軍費支出具有可比性。軍事支出按GDP占比進行購買力平價調整。中國軍事支出數據源自弗雷沃等人2024年研究。所有數據反映2024年數值,數字經過取整。

[加西網正招聘多名全職sales 待遇優]

| 分享: |

| 注: | 在此頁閱讀全文 |

| 延伸閱讀 |

紐約時報:美國單打獨斗難敵中國 紐約時報:美國單打獨斗難敵中國 |

中單打獨斗為獲得政治勝利 將付出 (1條評論) 中單打獨斗為獲得政治勝利 將付出 (1條評論) |

劉備伍虎上將單打獨斗排行榜(圖) 劉備伍虎上將單打獨斗排行榜(圖) |

回顧網絡紅人八年史單打獨斗已無市場 回顧網絡紅人八年史單打獨斗已無市場 |

回顧網絡紅人8年史:單打獨斗難有市場 回顧網絡紅人8年史:單打獨斗難有市場 |

推薦: