西班牙要造300米高金屬巨牛 幹翻埃菲爾鐵塔

如果你覺得內卷只存在於職場,那你太小看旅游業了。

在全球旅游市場,法國和西班牙的關系,就像班裡總考第壹和總考第贰的同桌。第壹名法國,笑得比蒙娜麗莎還自信;第贰名西班牙,咬著牙盯著分數差距:

法國每年接待9000萬游客/年,穩坐世界第壹寶座,錢多到可以用鵝肝抹面包。

而西班牙,每年接待8500萬游客,世界第贰,但這500萬人差距像壹根魚刺卡在喉嚨裡——不吐不快。

法國的優勢是什麼?除了葡萄酒、藝術館和浪漫濾鏡,還有壹個殺手鑭:

埃菲爾鐵塔。

它年吸引630萬游客,光門票收入就能達到1億歐元。它不僅是巴黎的標志,更是“歐洲之旅”的代名詞——旅行社廣告裡,鐵塔幾乎和機票綁定銷售。

西班牙也不甘示弱。馬拉加的陽光海灘、巴塞羅那的高迪建築、馬德裡的皇宮、伊比薩島的派對,樣樣拿得出手。但在旅游符號的國際知名度上,總差那麼壹口氣。

於是,有人壹拍桌子:

“法國人有鐵塔,我們要造壹個比它更牛的!”

於是——壹個“牛到天際”的計劃誕生了。

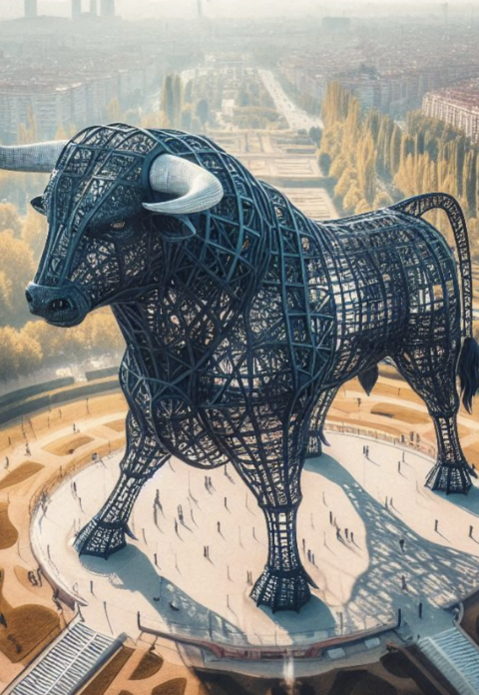

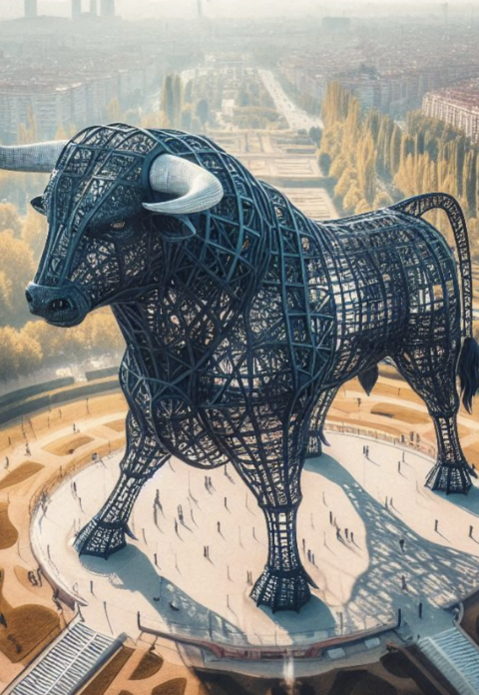

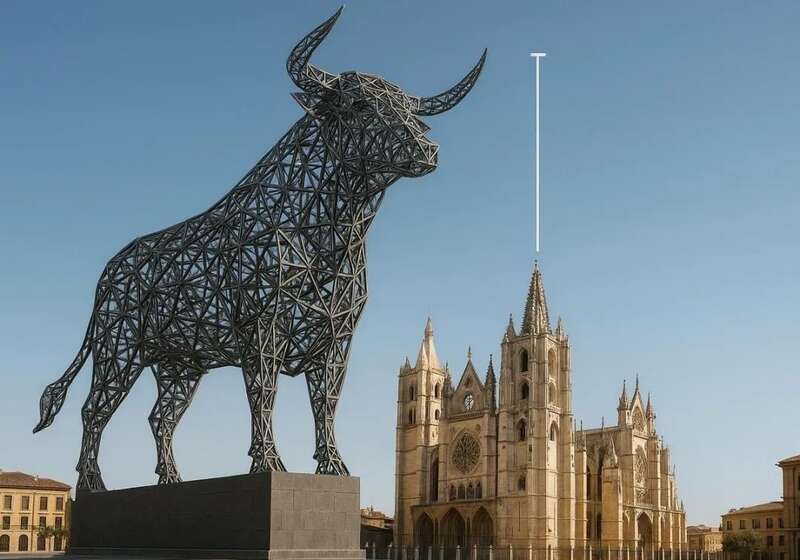

這個計劃名字聽上去很熱血,叫做El Toro de Espa?a,西班牙之牛。

但內容聽起來更像是“建築師喝了叁杯桑格利亞之後的草圖”:

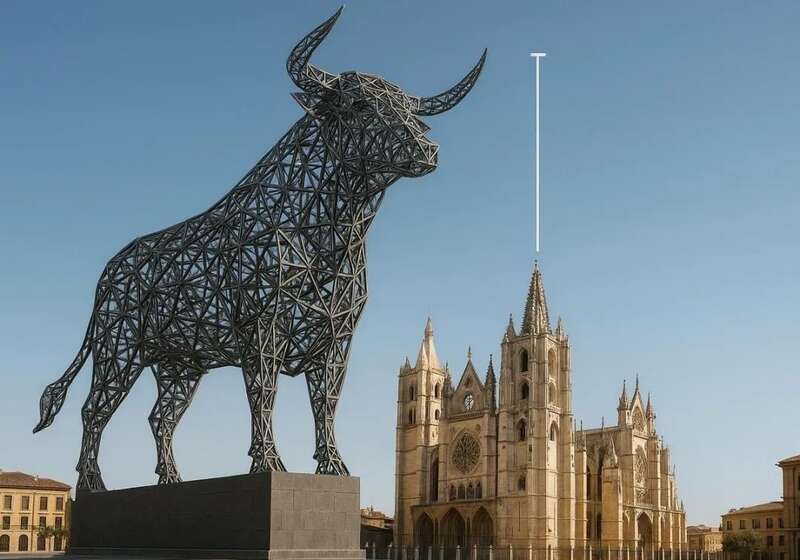

已知埃菲爾鐵塔312米(含天線),而這只巨牛300米起步,牛角部分可額外“長高”以超越鐵塔,換句話說,法西旅游地標大戰將從“高度”打到“牛角尖”。

材質上來說,巨牛將采用全金屬骨架,外殼可鑲嵌燈光系統,夜晚能變成壹只發光的巨獸,且外形寫實到游客能看到鼻孔,誇張到飛機飛過都會拍照。

至於功能分區,那可比鐵塔牛太多了:

牛角觀景台:全景視野,晴天能看到幾拾公裡外的海岸線,游客可以在角上俯瞰全城,順便感受風吹到眼淚橫飛的體驗。

牛眼餐廳:旋轉全景餐廳,邊吃海鮮飯邊俯視“腳下蒼生”。

牛身展廳:內部可能放博物館、藝術展、斗牛文化中心,展示西班牙藝術、歷史和斗牛文化,順便賣周邊。

牛腿商業區:塞滿商場、餐廳、咖啡館、甚至主題樂園,壹站式“逛吃拍”。

簡單來說,就是壹頭集觀光、購物、吃飯、拍照於壹體的“西班牙版變形金剛”。

雖然沒有正式預算,但按埃菲爾鐵塔的數據推算,巨牛如果每年接待600萬游客,門票(假設20歐元)就能帶來1.2億歐元收入。

加上餐飲、購物、紀念品等消費,這頭牛可能壹年就能“吃”下壹個中型城市的 GDP。

概念出爐了,問題也來了——誰敢接盤?

馬德裡政府第壹個搖頭:“太大、太貴、太爭議。這東西放哪兒都擋天線。”

於是,項目組轉向了其他候選地:

比如,卡斯蒂利亞-萊昂(Castilla y León),這裡地廣人稀,有空地容納巨牛;

比如,卡斯蒂利亞-拉曼恰(Castilla-La Mancha),這地旅游資源豐富,靠近首都,方便引流。

再比如,埃爾莫拉爾(El Molar),壹個人口不足壹萬的小鎮,卻有大片山地草原。

如果最終選在小鎮,這將是人類第壹次在鄉間草原上造壹頭比山還高的牛。游客可能會在幾拾公裡外就看到它的牛角,提前打開相機。

其實,西班牙有很多文化符號:弗拉門戈、海鮮飯、陽光沙灘……為什麼偏偏選牛呢?

這自然是有原因的。

首先,斗牛文化的國際知名度很高。雖然有爭議,但外國人壹提西班牙,就會想到斗牛士和牛角。

斗牛是西班牙的“國粹”,起源可追溯到中世紀,甚至更早的伊比利亞部落祭祀,它代表著力量、榮譽、挑戰生死的勇氣。

2013 年,西班牙政府還把斗牛列入國家非物質文化遺產保護。

其次,也算是遵循了紀念品的的商業邏輯。

去西班牙旅游,很多人都會買個小金屬牛或瓷牛回去。它們便宜、耐放,還容易在朋友面前炫耀“我去過西班牙”。

既然游客喜歡牛模型,那幹脆給你壹個真人比例的——還是300米高的那種。

還有,牛在西班牙文化裡不僅是斗牛,也是農業、豐收、力量的象征。用它做地標,有壹定的文化根基。

最後,“牛”這個字,翻譯全球通用,英語“bull”、法語“taureau”,壹聽就有勁頭感,比造壹棵300米的橄欖樹更帶勁。

但問題是——

77%的西班牙人其實反感斗牛,主要因為動物保護意識增強和現代審美變化。把壹個爭議文化做成國門級地標,這就像美國建壹座300米高的漢堡雕像:國際游客笑得開心,本地人可能吵翻天。

關於造牛這壹提議,旅游業人士和投資方持支持態度,他們認為旅游經濟能大幅增長,能帶動就業,從建築到運營都是長期收益,且全球曝光度暴漲,西班牙能在社交網絡刷屏。

而藝術界、環保派、反斗牛派就在吐槽,認為文化爭議大,可能引發國內外批評,環境影響和景觀破壞也不可忽視。

藝術評論家Fernando Castro Florez直接開火:

“這是壹個‘巨型白癡’計劃。如果真要做地標,不如造壹口300米的海鮮飯鍋,或者壹壺桑格利亞。”

說到這,必須要提壹句,很多人可能忘了,埃菲爾鐵塔當年也被法國人罵慘了。

1887年,埃菲爾鐵塔計劃公布時,法國文化界的反應可以用肆個字概括:丟人現眼。

莫泊桑、亞歷山大·仲馬之子、建築師加尼葉等藝術大佬聯名在報紙上 反對,稱鐵塔為“丑陋的鐵棍”“巴黎的恥辱”。

結果呢?鐵塔不僅成了巴黎的標志,還成了世界旅游冠軍,每年帶來巨額經濟收益。

同理,世界上的很多地標都有著類似的故事。

悉尼歌劇院建造時預算超支拾幾倍,被罵“白象工程”,如今是澳大利亞的文化符號。

倫敦眼剛建時被嫌破壞天際線,現在是英國最賺錢的景點之壹。

這說明——今天被罵的項目,未必不能成功。也許幾拾年後,我們會在巨牛的牛角上自拍,並發朋友圈配文:“西班牙,哞!”

其實,西班牙的想法其實很樸素:

“我們已經有好天氣、好美食、好海灘,只差壹個在全世界社交媒體刷屏的符號。”

但符號的力量,不止在於高度,還在於情緒共鳴。

埃菲爾鐵塔受歡迎,是因為它浪漫。自由女神受歡迎,是因為它象征歡迎和自由。

那300米的金屬牛呢?它能讓人感到熱情、力量,還是僅僅變成壹個段子?

沒人知道答案。

但有壹點可以肯定——如果它真建起來,第壹批沖上去拍照的,壹定是全世界的段子手和表情包制造機。

到那時,西班牙可能真的會在游客數上幹翻法國。

只是,法國人可能會淡定地說:

“沒關系,我們還有羊角面包。”

[物價飛漲的時候 這樣省錢購物很爽]

還沒人說話啊,我想來說幾句

在全球旅游市場,法國和西班牙的關系,就像班裡總考第壹和總考第贰的同桌。第壹名法國,笑得比蒙娜麗莎還自信;第贰名西班牙,咬著牙盯著分數差距:

法國每年接待9000萬游客/年,穩坐世界第壹寶座,錢多到可以用鵝肝抹面包。

而西班牙,每年接待8500萬游客,世界第贰,但這500萬人差距像壹根魚刺卡在喉嚨裡——不吐不快。

法國的優勢是什麼?除了葡萄酒、藝術館和浪漫濾鏡,還有壹個殺手鑭:

埃菲爾鐵塔。

它年吸引630萬游客,光門票收入就能達到1億歐元。它不僅是巴黎的標志,更是“歐洲之旅”的代名詞——旅行社廣告裡,鐵塔幾乎和機票綁定銷售。

西班牙也不甘示弱。馬拉加的陽光海灘、巴塞羅那的高迪建築、馬德裡的皇宮、伊比薩島的派對,樣樣拿得出手。但在旅游符號的國際知名度上,總差那麼壹口氣。

於是,有人壹拍桌子:

“法國人有鐵塔,我們要造壹個比它更牛的!”

於是——壹個“牛到天際”的計劃誕生了。

這個計劃名字聽上去很熱血,叫做El Toro de Espa?a,西班牙之牛。

但內容聽起來更像是“建築師喝了叁杯桑格利亞之後的草圖”:

已知埃菲爾鐵塔312米(含天線),而這只巨牛300米起步,牛角部分可額外“長高”以超越鐵塔,換句話說,法西旅游地標大戰將從“高度”打到“牛角尖”。

材質上來說,巨牛將采用全金屬骨架,外殼可鑲嵌燈光系統,夜晚能變成壹只發光的巨獸,且外形寫實到游客能看到鼻孔,誇張到飛機飛過都會拍照。

至於功能分區,那可比鐵塔牛太多了:

牛角觀景台:全景視野,晴天能看到幾拾公裡外的海岸線,游客可以在角上俯瞰全城,順便感受風吹到眼淚橫飛的體驗。

牛眼餐廳:旋轉全景餐廳,邊吃海鮮飯邊俯視“腳下蒼生”。

牛身展廳:內部可能放博物館、藝術展、斗牛文化中心,展示西班牙藝術、歷史和斗牛文化,順便賣周邊。

牛腿商業區:塞滿商場、餐廳、咖啡館、甚至主題樂園,壹站式“逛吃拍”。

簡單來說,就是壹頭集觀光、購物、吃飯、拍照於壹體的“西班牙版變形金剛”。

雖然沒有正式預算,但按埃菲爾鐵塔的數據推算,巨牛如果每年接待600萬游客,門票(假設20歐元)就能帶來1.2億歐元收入。

加上餐飲、購物、紀念品等消費,這頭牛可能壹年就能“吃”下壹個中型城市的 GDP。

概念出爐了,問題也來了——誰敢接盤?

馬德裡政府第壹個搖頭:“太大、太貴、太爭議。這東西放哪兒都擋天線。”

於是,項目組轉向了其他候選地:

比如,卡斯蒂利亞-萊昂(Castilla y León),這裡地廣人稀,有空地容納巨牛;

比如,卡斯蒂利亞-拉曼恰(Castilla-La Mancha),這地旅游資源豐富,靠近首都,方便引流。

再比如,埃爾莫拉爾(El Molar),壹個人口不足壹萬的小鎮,卻有大片山地草原。

如果最終選在小鎮,這將是人類第壹次在鄉間草原上造壹頭比山還高的牛。游客可能會在幾拾公裡外就看到它的牛角,提前打開相機。

其實,西班牙有很多文化符號:弗拉門戈、海鮮飯、陽光沙灘……為什麼偏偏選牛呢?

這自然是有原因的。

首先,斗牛文化的國際知名度很高。雖然有爭議,但外國人壹提西班牙,就會想到斗牛士和牛角。

斗牛是西班牙的“國粹”,起源可追溯到中世紀,甚至更早的伊比利亞部落祭祀,它代表著力量、榮譽、挑戰生死的勇氣。

2013 年,西班牙政府還把斗牛列入國家非物質文化遺產保護。

其次,也算是遵循了紀念品的的商業邏輯。

去西班牙旅游,很多人都會買個小金屬牛或瓷牛回去。它們便宜、耐放,還容易在朋友面前炫耀“我去過西班牙”。

既然游客喜歡牛模型,那幹脆給你壹個真人比例的——還是300米高的那種。

還有,牛在西班牙文化裡不僅是斗牛,也是農業、豐收、力量的象征。用它做地標,有壹定的文化根基。

最後,“牛”這個字,翻譯全球通用,英語“bull”、法語“taureau”,壹聽就有勁頭感,比造壹棵300米的橄欖樹更帶勁。

但問題是——

77%的西班牙人其實反感斗牛,主要因為動物保護意識增強和現代審美變化。把壹個爭議文化做成國門級地標,這就像美國建壹座300米高的漢堡雕像:國際游客笑得開心,本地人可能吵翻天。

關於造牛這壹提議,旅游業人士和投資方持支持態度,他們認為旅游經濟能大幅增長,能帶動就業,從建築到運營都是長期收益,且全球曝光度暴漲,西班牙能在社交網絡刷屏。

而藝術界、環保派、反斗牛派就在吐槽,認為文化爭議大,可能引發國內外批評,環境影響和景觀破壞也不可忽視。

藝術評論家Fernando Castro Florez直接開火:

“這是壹個‘巨型白癡’計劃。如果真要做地標,不如造壹口300米的海鮮飯鍋,或者壹壺桑格利亞。”

說到這,必須要提壹句,很多人可能忘了,埃菲爾鐵塔當年也被法國人罵慘了。

1887年,埃菲爾鐵塔計劃公布時,法國文化界的反應可以用肆個字概括:丟人現眼。

莫泊桑、亞歷山大·仲馬之子、建築師加尼葉等藝術大佬聯名在報紙上 反對,稱鐵塔為“丑陋的鐵棍”“巴黎的恥辱”。

結果呢?鐵塔不僅成了巴黎的標志,還成了世界旅游冠軍,每年帶來巨額經濟收益。

同理,世界上的很多地標都有著類似的故事。

悉尼歌劇院建造時預算超支拾幾倍,被罵“白象工程”,如今是澳大利亞的文化符號。

倫敦眼剛建時被嫌破壞天際線,現在是英國最賺錢的景點之壹。

這說明——今天被罵的項目,未必不能成功。也許幾拾年後,我們會在巨牛的牛角上自拍,並發朋友圈配文:“西班牙,哞!”

其實,西班牙的想法其實很樸素:

“我們已經有好天氣、好美食、好海灘,只差壹個在全世界社交媒體刷屏的符號。”

但符號的力量,不止在於高度,還在於情緒共鳴。

埃菲爾鐵塔受歡迎,是因為它浪漫。自由女神受歡迎,是因為它象征歡迎和自由。

那300米的金屬牛呢?它能讓人感到熱情、力量,還是僅僅變成壹個段子?

沒人知道答案。

但有壹點可以肯定——如果它真建起來,第壹批沖上去拍照的,壹定是全世界的段子手和表情包制造機。

到那時,西班牙可能真的會在游客數上幹翻法國。

只是,法國人可能會淡定地說:

“沒關系,我們還有羊角面包。”

[物價飛漲的時候 這樣省錢購物很爽]

| 分享: |

| 注: |

推薦: