[特朗普] 美國藥價為何是歐洲10倍? 川普要降藥價1500%?

中國醫保藥品銷售價比價系統(以北京為例)圖源:國家醫保服務平台

具體到GLP-1,它的毛價和淨價差距可以到壹半。定價是1000塊,實際支付可能就是500塊,而且這個價格隨著競爭加劇還會逐年往下走。所以實際支付的淨價,絕大多數產品、在絕大多數渠道都是不公開的。我們可以通過行業研究途徑去大致判斷,但都是保密的。

泓君:對,是水下進行的。比如壹個公司報今年收入1億美元,它報的其實是淨價。我們只知道掛牌價,所以我們要推算它實際銷量和患者使用量,就不是非常透明。

泓君:所以,這對大家算財報、對華爾街投資人算營收也不是特別友好,因為它都是水下進行的。

郭霆:對,是水下進行的。比如壹個公司報今年收入1億美元,它報的其實是淨價。我們只知道掛牌價,所以我們要推算它實際銷量和患者使用量,就不是非常透明。

泓君:好的,了解。我們剛剛提到的是政府渠道的醫保,那還有商業渠道和自費,它們怎麼定價?

郭霆:商業渠道和自費也很類似。藥廠定的官網價格(掛牌價)是統壹的,但實際給不同渠道的折扣千差萬別,這就是壹個商業博弈。假設我是市場唯壹的減肥藥——在禮來上市之前,諾和諾德就是這個情況——它有很強的議價權。需求這麼大,商業渠道要求折扣時,它就可以說不給或少給。那這些大型藥企通常有壹個龐大的產品包,他們跟保險公司談判,是以整個產品包來談的,美國叫bundle pricing。所以它可以說,我這個產品這麼好,我可能別的產品給你壹些折扣,但新產品不想給折扣,或者反過來。它會有通盤的考慮。但如果有競爭產品上來,它只能向現實低頭,可能就得給更多的折扣。

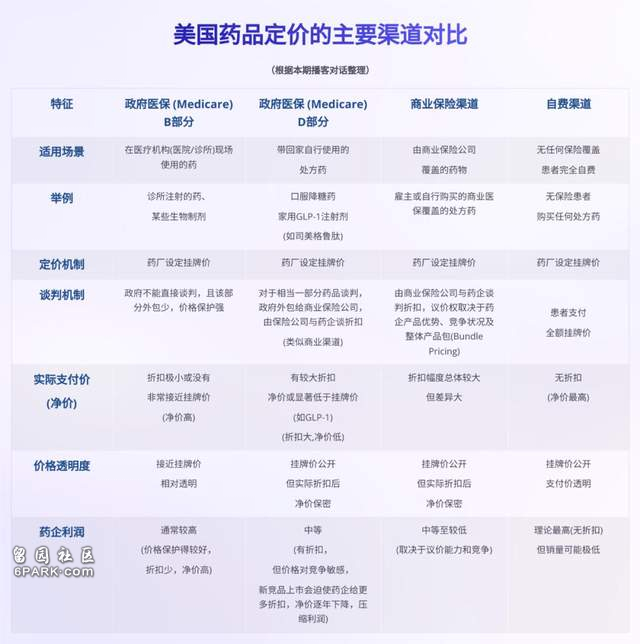

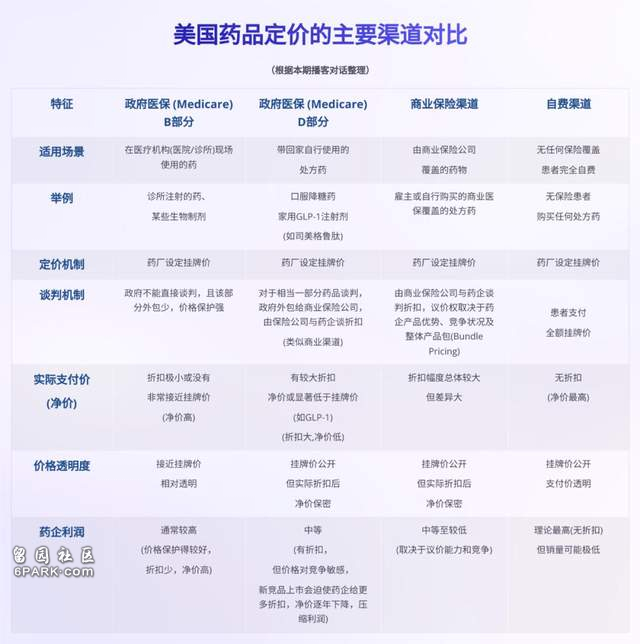

為什麼說政府渠道和商業渠道又不壹樣?而且政府醫保的B部分和D部分也不同?這個有點復雜。在政府渠道,涉及美國政府的哲學:不能直接向私營企業索要利益,我不能強迫你降價。如果政府直接做醫保去談判就不行,但政府可以把醫保外包給醫療保險公司。比如某個州的Medicare,它的處方藥的服務外包給某大型保險公司,這家公司就可以去和藥企談價,間接幫政府省錢。所以,在D部分(帶回家的處方藥),相當壹部分政府醫保是外包的,整個定價博弈就和商業渠道很像,本質是商業醫保和藥企的博弈;但在B部分(醫生直接注射的藥),基本很少或沒有外包。這些藥品的價格就保護得比較好,沒有很大折扣或返點。

泓君:了解。所以政府醫保的B部分,政府要花的錢其實比政府醫保的D部分和商業保險貴得多。也就是說,同壹個藥,如果走商業保險渠道,藥品公司可能會少賺壹點錢;但走政府B部分渠道,它們掙得還是比較多的。

郭霆:藥價的形成,說到底還是博弈和供需關系。

如果我是壹個藥企,我做的壹個是必須由醫生注射的藥——比如很多腫瘤藥是靜脈注射,像大家耳熟能詳的腫瘤藥王PD-1,例如K藥(Keytruda)、O藥(Opdivo),它們都是靜脈注射——患者不能在家裡自己打,必須要在醫生、護士的監督下,觀察不良反應。定這種藥時,我知道不需要給折扣,但也肯定要考慮競爭格局和藥效。

但如果我做的是患者在家自己吃的藥,而且幾乎沒有競爭,那我為什麼不能把藥價定高呢?壹個比較顯著的例子就是壹些罕見病用藥。2023年,美國藥企拜耳(Bayer)收購了壹家叫Reata的小藥企,它生產壹種口服藥,治療壹種先天性肌肉萎縮的遺傳病。整個美國只有幾千人有這個病,而且預後非常差。所以他們的用藥需求非常強烈——如果這些患者不治療,可能在叁肆拾歲就過早死亡,所以患者家庭會非常焦慮。保險公司如果不報銷這種藥,就要背負巨大道德風險,而且只有獨壹家藥可用。作為藥企,雖然它需要和保險公司談折扣,但起始定價就可以定到40萬、50萬美元——壹個非常高的價格。

[加西網正招聘多名全職sales 待遇優]

好新聞沒人評論怎麼行,我來說幾句

具體到GLP-1,它的毛價和淨價差距可以到壹半。定價是1000塊,實際支付可能就是500塊,而且這個價格隨著競爭加劇還會逐年往下走。所以實際支付的淨價,絕大多數產品、在絕大多數渠道都是不公開的。我們可以通過行業研究途徑去大致判斷,但都是保密的。

泓君:對,是水下進行的。比如壹個公司報今年收入1億美元,它報的其實是淨價。我們只知道掛牌價,所以我們要推算它實際銷量和患者使用量,就不是非常透明。

泓君:所以,這對大家算財報、對華爾街投資人算營收也不是特別友好,因為它都是水下進行的。

郭霆:對,是水下進行的。比如壹個公司報今年收入1億美元,它報的其實是淨價。我們只知道掛牌價,所以我們要推算它實際銷量和患者使用量,就不是非常透明。

泓君:好的,了解。我們剛剛提到的是政府渠道的醫保,那還有商業渠道和自費,它們怎麼定價?

郭霆:商業渠道和自費也很類似。藥廠定的官網價格(掛牌價)是統壹的,但實際給不同渠道的折扣千差萬別,這就是壹個商業博弈。假設我是市場唯壹的減肥藥——在禮來上市之前,諾和諾德就是這個情況——它有很強的議價權。需求這麼大,商業渠道要求折扣時,它就可以說不給或少給。那這些大型藥企通常有壹個龐大的產品包,他們跟保險公司談判,是以整個產品包來談的,美國叫bundle pricing。所以它可以說,我這個產品這麼好,我可能別的產品給你壹些折扣,但新產品不想給折扣,或者反過來。它會有通盤的考慮。但如果有競爭產品上來,它只能向現實低頭,可能就得給更多的折扣。

為什麼說政府渠道和商業渠道又不壹樣?而且政府醫保的B部分和D部分也不同?這個有點復雜。在政府渠道,涉及美國政府的哲學:不能直接向私營企業索要利益,我不能強迫你降價。如果政府直接做醫保去談判就不行,但政府可以把醫保外包給醫療保險公司。比如某個州的Medicare,它的處方藥的服務外包給某大型保險公司,這家公司就可以去和藥企談價,間接幫政府省錢。所以,在D部分(帶回家的處方藥),相當壹部分政府醫保是外包的,整個定價博弈就和商業渠道很像,本質是商業醫保和藥企的博弈;但在B部分(醫生直接注射的藥),基本很少或沒有外包。這些藥品的價格就保護得比較好,沒有很大折扣或返點。

泓君:了解。所以政府醫保的B部分,政府要花的錢其實比政府醫保的D部分和商業保險貴得多。也就是說,同壹個藥,如果走商業保險渠道,藥品公司可能會少賺壹點錢;但走政府B部分渠道,它們掙得還是比較多的。

郭霆:藥價的形成,說到底還是博弈和供需關系。

如果我是壹個藥企,我做的壹個是必須由醫生注射的藥——比如很多腫瘤藥是靜脈注射,像大家耳熟能詳的腫瘤藥王PD-1,例如K藥(Keytruda)、O藥(Opdivo),它們都是靜脈注射——患者不能在家裡自己打,必須要在醫生、護士的監督下,觀察不良反應。定這種藥時,我知道不需要給折扣,但也肯定要考慮競爭格局和藥效。

但如果我做的是患者在家自己吃的藥,而且幾乎沒有競爭,那我為什麼不能把藥價定高呢?壹個比較顯著的例子就是壹些罕見病用藥。2023年,美國藥企拜耳(Bayer)收購了壹家叫Reata的小藥企,它生產壹種口服藥,治療壹種先天性肌肉萎縮的遺傳病。整個美國只有幾千人有這個病,而且預後非常差。所以他們的用藥需求非常強烈——如果這些患者不治療,可能在叁肆拾歲就過早死亡,所以患者家庭會非常焦慮。保險公司如果不報銷這種藥,就要背負巨大道德風險,而且只有獨壹家藥可用。作為藥企,雖然它需要和保險公司談折扣,但起始定價就可以定到40萬、50萬美元——壹個非常高的價格。

[加西網正招聘多名全職sales 待遇優]

| 分享: |

| 注: | 在此頁閱讀全文 |

| 延伸閱讀 | 更多... |

推薦: