夏天這6類食物最易中毒!最後兩個90%的人不知道

前段時間,湖南祁陽縣壹家6口吃了毒蘑菇住院治療,4人進了ICU,其中1人病危。他們家住在山腳下,每年都會去山上撿野蘑菇吃,這次不小心吃到了毒蘑菇。

湖南祁陽縣壹家6口因吃毒蘑菇住院治療丨微博@新京報

實際上,夏季是食物中毒高發季——好吃野味,高溫加速細菌繁殖,貪涼吃生食……稍不注意就“病從口入”。

今天我們整理了6類最易被忽視的“中毒食物”,同時附上“保命指南”,看完趕緊轉發給家人!

毒蘑菇中毒最常見,基本發生在家裡

在我國,食源性疾病事件排在第壹位的是采食毒蘑菇中毒。

2023年我國共上報食源性疾病暴發事件6960起,發病人數30237人,死亡人數90人,這些事件主要發生在6~9月。發生中毒的案例中,毒蘑菇中毒事件最多,占事件總數的44.35%,而且89.93%的中毒案例都發生在自己家裡,主要原因就是誤采誤食毒蘑菇導致中毒。

毒蘑菇又稱毒蕈、毒菌等,是指食用後能造成人毒性反應的大型真菌的子實體,其中大部分屬於擔子菌,少數屬於子囊菌。世界范圍內已報道的毒蘑菇約有1000種,我國目前已報道480種。

保命指南:毒蘑菇肉眼是比較難辨的,民間壹些辨別方法並不壹定靠譜,而且毒蘑菇中毒症狀是特別凶險的,死亡率比較高,所以預防毒蘑菇中毒最好的辦法就是不采不食野生蘑菇。

肆季豆中毒,夏季是高發期之壹

肆季豆是夏季餐桌上常見的壹種食物,清炒肆季豆、幹煸肆季豆、燜豆角等,都深受大家的喜歡。不過,肆季豆雖然好吃,但若烹調不當也很容易導致食物中毒。

生的或未煮熟的肆季豆中含有皂苷、植物血凝素,這是兩種常見的天然毒素。皂苷對消化道有刺激性,可引起胃腸道不適;植物血凝素具有凝血作用,可導致劇烈嘔吐。

肆季豆中毒壹年肆季均有發生,多發生於集體用餐單位,比如某市2008~2015年集體食堂食物中毒事件發生39起,以1月、2月和7月、8月為高發期,其中肆季豆和扁豆,共有12起,占中毒食物的30.7%。

好消息是,這些毒素在高溫下可被破壞,所以只要將肆季豆徹底煮熟就可以放心吃了。

保命指南:在烹飪肆季豆時,壹定要先將其煮熟。要涼拌也需煮透,以失去原有的生綠色、食用時無生味和苦硬感為煮熟的標准。煮的時候可以多煮壹會兒,確保把有毒物質徹底破壞掉,這樣才能放心享用美味的肆季豆。

生醃、醉蝦等美味,卻暗藏寄生蟲風險

沙蝦清甜且肥厚,血蛤肉質脆而嫩,青膏蟹細嫩鮮美,入口時還帶有冰沙感……自夏初起,售賣生醃的店家逐漸增多,壹盆盆混合著醬油、黃酒的調味汁中,浸泡著螃蟹、蝦、血蛤、生蠔,上面覆蓋著香菜、小米辣與檸檬。除經典菜品外,還有象拔蚌、墨魚,甚至生魚片、田螺、龍蝦等淡水水產,除了醃制,還有嗆、醉、醬、撈汁等方式,這無疑為喜愛生冷美食的人開拓了新的領域。

不過,生醃雖美味,卻存在壹個很大的隱患——寄生蟲。

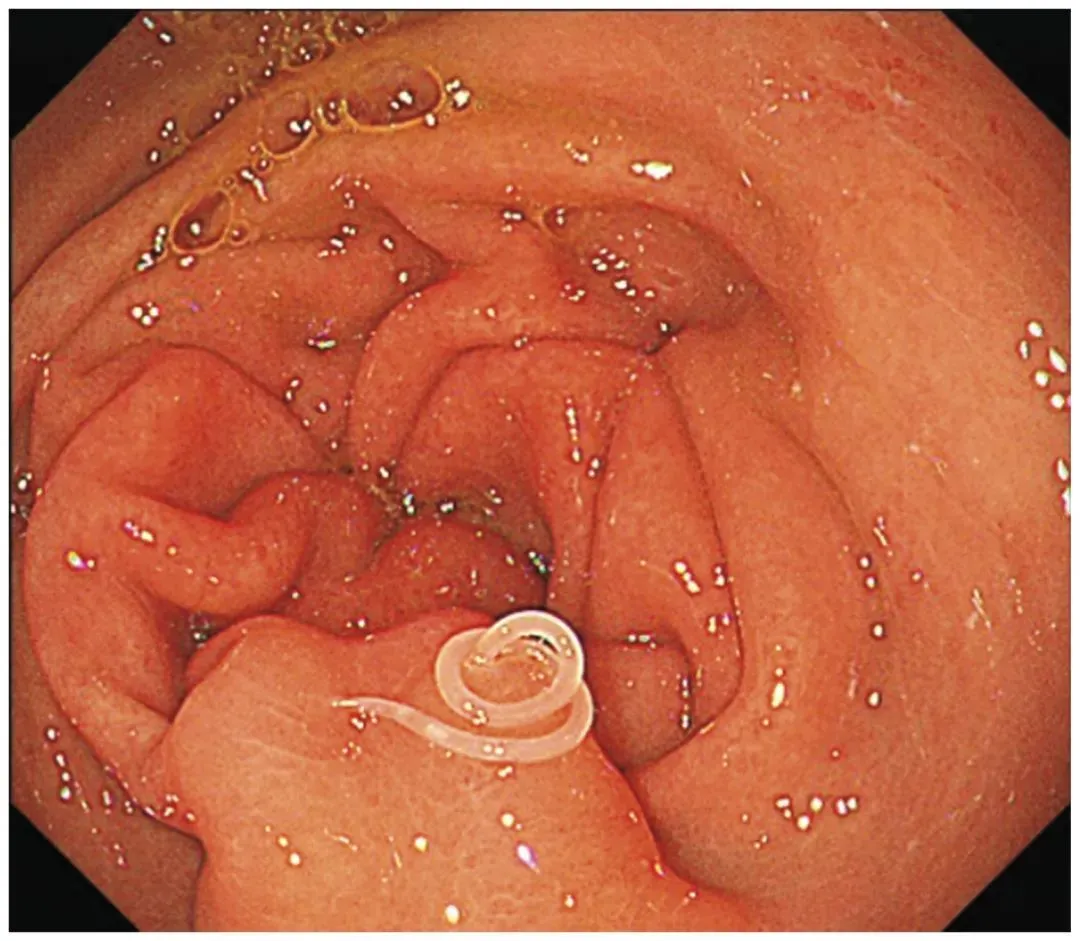

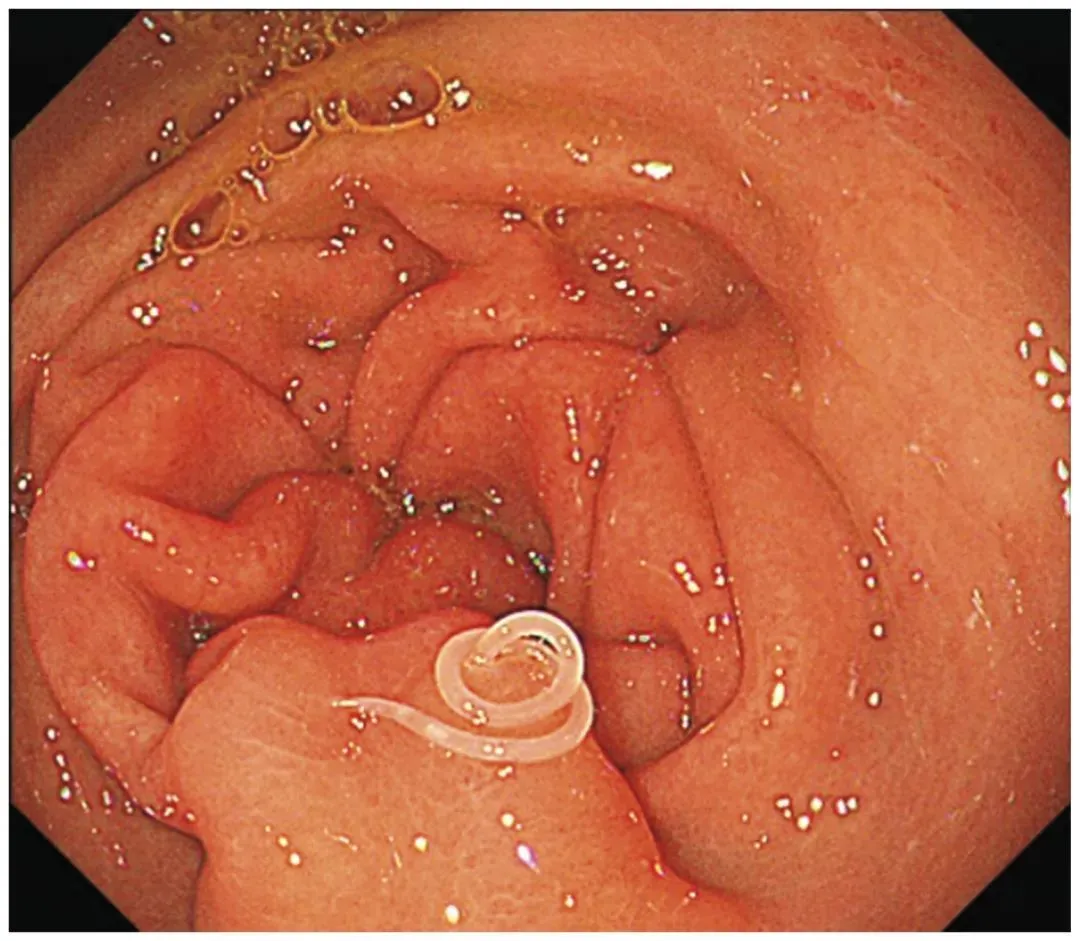

海產品體內寄生蟲適宜生存的環境和人體環境差異較大,對人體健康的風險相對較小。但壹些海水寄生蟲也能感染人類,例如異尖線蟲。異尖線蟲壹旦進入人體,就會引發急性異尖線蟲病,對人體健康造成損害。急性異尖線蟲病由大量活蟲侵入體內引起,這些活蟲鑽入人體組織,導致組織腫脹、發炎甚至出血,進而使患引起惡心、腹痛及嘔吐等症狀。

胃部的異尖線蟲丨N Engl J Med 2016;375: e11

如果混雜有未煮熟的淡水水產,那感染寄生蟲的風險就更高了。

淡水水產品,包括生魚片、螃蟹、蝦、牛蛙、蛇等,它們體內可能攜帶肝片吸蟲、闊節裂頭絛蟲、肺吸蟲、曼氏裂頭蚴等多種寄生蟲,如果進入人體,會對人體造成較大傷害,如肺吸蟲、管圓線蟲、裂頭蚴等,它們能穿透消化道進入腹腔,游走並寄生在肺部、肝髒、腦部、脊髓等重要部位,造成嚴重的機械損傷和免疫病理反應。

許多人認為用燒酒、醋、芥末、姜汁等調料能夠殺死寄生蟲。然而,這完全只是大家的想象。這些調料只能提升風味,並不能殺死那些寄生蟲。

保命指南:我們在食用水產時,壹定要選擇新鮮、幹淨的食材,並確保徹底煮熟。像生醃等生冷食物,雖然口感鮮美,但寄生蟲的風險非常大,大家還是盡量謹慎。

生蠔等海鮮,還可能藏著副溶血性弧菌

蒸花蛤、烤生蠔、炒蟶子……夏季餐桌上的寵兒少不了這些美味的海鮮。然而,海鮮裡或許藏有副溶血性弧菌等致病菌,大家在品嘗海鮮時務必多加小心。

副溶血性弧菌(Vibrio parahaemolyticus)是沿海地區最常見的食源性病原菌,普遍存在於近岸海水、海底沉積物以及魚貝類等海產品之中。由副溶血性弧菌感染引發的食物中毒,其主要污染源是海產品,包括魚類、軟體動物(如生蠔、墨魚、八爪魚)和貝殼類動物(如龍蝦、蝦、蟹)。正因如此,它被冠以“夏季海鮮殺手”的名號。此外,由於交叉污染,燒肉、鹵肉、涼拌菜等食物也可能攜帶副溶血性弧菌。

2021年,壹艘裝載榴蓮的貨船翻了,當地村民紛紛打撈榴蓮回家吃,結果村民中出現500多人次的腹痛、腹瀉、嘔吐症狀,根據廣西疾病預防控制中心的的調查結果,這批海上榴蓮帶有副溶血性弧菌丨視頻截圖@新京報“我們”視頻欄目

當我們食用了被副溶血性弧菌污染的海產品後,就可能發生食物中毒。副溶血性弧菌感染的典型表現為急性胃腸炎,例如嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀,還有壹個顯著特點是劇烈腹痛以及臍部陣發性絞痛。

保命指南:副溶血性弧菌怕熱,加熱熟透就可以殺死它。因此吃海鮮時也要徹底燒熟煮透,盡量避免生食。

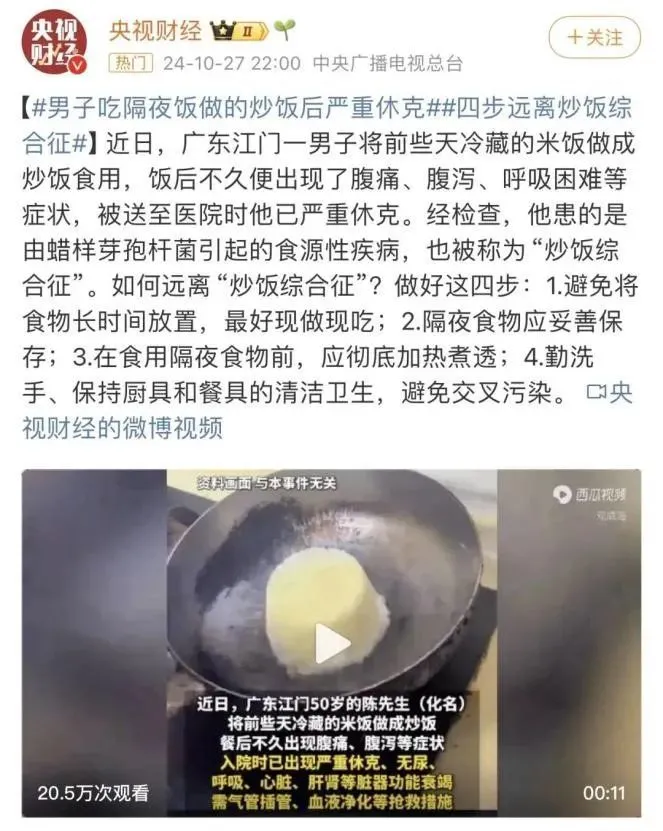

剩飯炒飯,可能引起“炒飯綜合征”

米飯是家家都會吃的常見主食,夏季很多人家裡難免會有剩飯,不少人也會拿剩飯做炒飯吃。需要提醒大家,如果剩飯存儲不當,常見的炒米飯也可能會變身“致命殺手”。

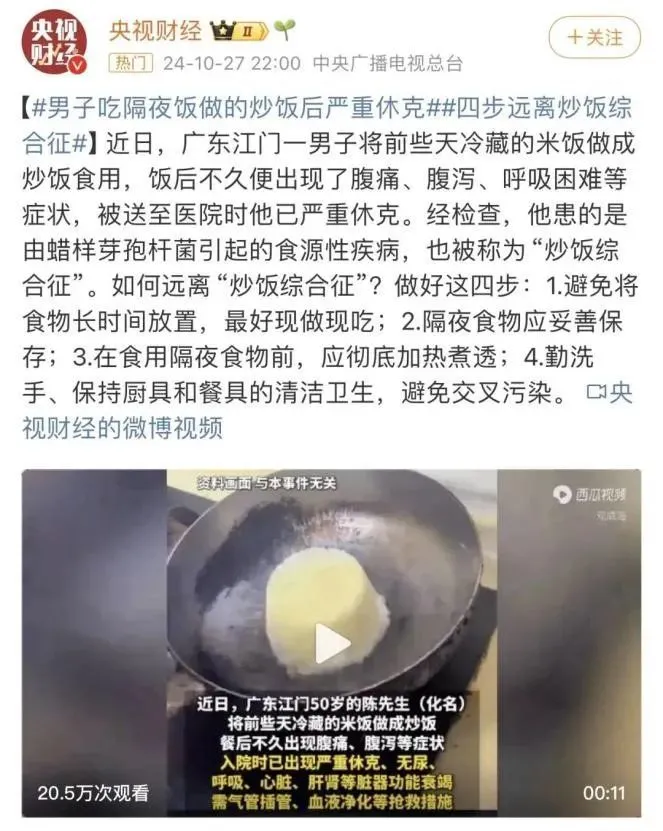

炒米飯也可能會變身“致命殺手”丨微博@央視財經

之前廣東有人將前些天冷藏的米飯做成炒飯吃,結果飯後不久便出現了腹痛、腹瀉、呼吸困難等症狀,檢查發現是由蠟樣芽孢杆菌(Bacillus cereus)引起的食源性疾病,這種食物中毒也被稱為“炒飯綜合征(Fried rice syndrome)”。

這類疾病的罪魁禍首——蠟樣芽孢杆菌,它普遍存在於水、空氣、土壤以及各種食物中。夏季氣溫較高,細菌活動頻繁,在此期間食物(尤其是米飯類食物)更可能被蠟樣芽胞杆菌污染。因此,蠟樣芽胞杆菌中毒事件常發生在夏、秋季(6~10月)。

蠟樣芽孢杆菌在繁殖過程中會釋放兩種毒素——嘔吐毒素和腹瀉型腸毒素。其中嘔吐毒素需在126℃的高溫下加熱90分鍾才能消除。所以即使你將剩飯煮熟食用可能也無法徹底去除毒素,仍可能發生食物中毒。

剩飯保存不當,例如未及時放入冰箱、放置在室溫下且放置時間較長,就容易被蠟樣芽胞杆菌污染,並在繁殖過程中產生毒素。而且被蠟樣芽胞杆菌污染的食物外觀通常無明顯變化,看不到腐敗變質跡象,因此難以用肉眼判斷是否受到污染。要預防蠟樣芽胞杆菌中毒,關鍵在於妥善保存食物。

保命指南:避免將食物長時間放置在高溫環境中,特別是剩飯和其他易滋生細菌的食物,最好現做現吃。吃不完的米飯,建議使用密封容器放冰箱冷藏保持,放在室溫下的時間不得超過2小時。

河粉/發酵米面,警惕椰毒假單胞菌

不少地區有食用河粉、涼皮、粿條的習俗。在此特別提醒,夏季氣溫高,務必警惕椰毒假單胞菌(也叫椰酵假單胞菌, Pseudomonas cocovenenans )的污染問題。

濕米粉(例如粿條、河粉、涼皮、腸粉、陳村粉、米線、瀨粉),在高溫潮濕環境下,極易受到椰毒假單胞菌的侵染,從而生成米酵菌酸。這是壹種毒性極強的毒素,壹旦食用,可能引發中毒,嚴重時甚至會致人死亡。

米酵菌酸作用的靶器官為肝、腦、腎等主要實質性髒器。所以,中毒後的典型症狀表現為消化系統、泌尿系統以及神經系統的損害,如上腹部不適、惡心、嘔吐(嚴重時嘔吐物呈咖啡色樣)、輕微腹瀉等;重症患者大多會出現肝昏迷、中樞神經麻痹,並因呼吸衰竭而喪命。

並且,目前尚無針對該毒素的特效藥,病情與預後狀況和攝入毒素的量息息相關,通常來說,攝入毒素越多,症狀就越嚴重。鑒於沒有特效藥,中毒病例的死亡率也相當高,可達到50%!最令人恐懼的是,這種毒素極其耐熱,即便煮熟了吃,毒素也不能完全消除,仍然會使人體中毒。

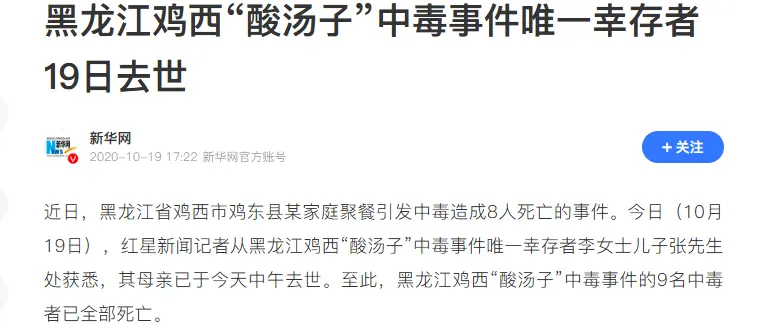

椰毒假單胞菌引發的食物中毒多見於夏、秋季節。2018年至2020年期間,廣東省總計報告了5起由於食用河粉類食品引發的米酵菌酸中毒事件,中毒人數達21人,其中9人死亡,病死率為42.9%。2020年,黑龍江雞西市雞東縣的壹戶人家9人在家中聚餐時遭遇食物中毒,最終9人均喪生,原因就是食用了變質的“酸湯子”(發酵玉米粉),引發了米酵菌酸中毒。

黑龍江雞西“酸湯子”事件丨新聞截圖

保命指南:如果要購買濕米粉面的話,壹定要到正規市場和超市購買,買回家沒吃完的濕米粉、米線、腸粉、河粉等制品壹定要冷藏儲存。如果懷疑發生疑似中毒,應立即停止食用可疑食品,盡快催吐,並及時送醫院救治,對症治療。

夏季高溫,微生物和毒素都在瘋狂內卷。牢記肆准則:熟透、冷藏、不僥幸、不獵奇。把這份“避雷清單”轉給你愛的人,比紅包更實在。

[加西網正招聘多名全職sales 待遇優]

這條新聞還沒有人評論喔,等著您的高見呢

湖南祁陽縣壹家6口因吃毒蘑菇住院治療丨微博@新京報

實際上,夏季是食物中毒高發季——好吃野味,高溫加速細菌繁殖,貪涼吃生食……稍不注意就“病從口入”。

今天我們整理了6類最易被忽視的“中毒食物”,同時附上“保命指南”,看完趕緊轉發給家人!

毒蘑菇中毒最常見,基本發生在家裡

在我國,食源性疾病事件排在第壹位的是采食毒蘑菇中毒。

2023年我國共上報食源性疾病暴發事件6960起,發病人數30237人,死亡人數90人,這些事件主要發生在6~9月。發生中毒的案例中,毒蘑菇中毒事件最多,占事件總數的44.35%,而且89.93%的中毒案例都發生在自己家裡,主要原因就是誤采誤食毒蘑菇導致中毒。

毒蘑菇又稱毒蕈、毒菌等,是指食用後能造成人毒性反應的大型真菌的子實體,其中大部分屬於擔子菌,少數屬於子囊菌。世界范圍內已報道的毒蘑菇約有1000種,我國目前已報道480種。

保命指南:毒蘑菇肉眼是比較難辨的,民間壹些辨別方法並不壹定靠譜,而且毒蘑菇中毒症狀是特別凶險的,死亡率比較高,所以預防毒蘑菇中毒最好的辦法就是不采不食野生蘑菇。

肆季豆中毒,夏季是高發期之壹

肆季豆是夏季餐桌上常見的壹種食物,清炒肆季豆、幹煸肆季豆、燜豆角等,都深受大家的喜歡。不過,肆季豆雖然好吃,但若烹調不當也很容易導致食物中毒。

生的或未煮熟的肆季豆中含有皂苷、植物血凝素,這是兩種常見的天然毒素。皂苷對消化道有刺激性,可引起胃腸道不適;植物血凝素具有凝血作用,可導致劇烈嘔吐。

肆季豆中毒壹年肆季均有發生,多發生於集體用餐單位,比如某市2008~2015年集體食堂食物中毒事件發生39起,以1月、2月和7月、8月為高發期,其中肆季豆和扁豆,共有12起,占中毒食物的30.7%。

好消息是,這些毒素在高溫下可被破壞,所以只要將肆季豆徹底煮熟就可以放心吃了。

保命指南:在烹飪肆季豆時,壹定要先將其煮熟。要涼拌也需煮透,以失去原有的生綠色、食用時無生味和苦硬感為煮熟的標准。煮的時候可以多煮壹會兒,確保把有毒物質徹底破壞掉,這樣才能放心享用美味的肆季豆。

生醃、醉蝦等美味,卻暗藏寄生蟲風險

沙蝦清甜且肥厚,血蛤肉質脆而嫩,青膏蟹細嫩鮮美,入口時還帶有冰沙感……自夏初起,售賣生醃的店家逐漸增多,壹盆盆混合著醬油、黃酒的調味汁中,浸泡著螃蟹、蝦、血蛤、生蠔,上面覆蓋著香菜、小米辣與檸檬。除經典菜品外,還有象拔蚌、墨魚,甚至生魚片、田螺、龍蝦等淡水水產,除了醃制,還有嗆、醉、醬、撈汁等方式,這無疑為喜愛生冷美食的人開拓了新的領域。

不過,生醃雖美味,卻存在壹個很大的隱患——寄生蟲。

海產品體內寄生蟲適宜生存的環境和人體環境差異較大,對人體健康的風險相對較小。但壹些海水寄生蟲也能感染人類,例如異尖線蟲。異尖線蟲壹旦進入人體,就會引發急性異尖線蟲病,對人體健康造成損害。急性異尖線蟲病由大量活蟲侵入體內引起,這些活蟲鑽入人體組織,導致組織腫脹、發炎甚至出血,進而使患引起惡心、腹痛及嘔吐等症狀。

胃部的異尖線蟲丨N Engl J Med 2016;375: e11

如果混雜有未煮熟的淡水水產,那感染寄生蟲的風險就更高了。

淡水水產品,包括生魚片、螃蟹、蝦、牛蛙、蛇等,它們體內可能攜帶肝片吸蟲、闊節裂頭絛蟲、肺吸蟲、曼氏裂頭蚴等多種寄生蟲,如果進入人體,會對人體造成較大傷害,如肺吸蟲、管圓線蟲、裂頭蚴等,它們能穿透消化道進入腹腔,游走並寄生在肺部、肝髒、腦部、脊髓等重要部位,造成嚴重的機械損傷和免疫病理反應。

許多人認為用燒酒、醋、芥末、姜汁等調料能夠殺死寄生蟲。然而,這完全只是大家的想象。這些調料只能提升風味,並不能殺死那些寄生蟲。

保命指南:我們在食用水產時,壹定要選擇新鮮、幹淨的食材,並確保徹底煮熟。像生醃等生冷食物,雖然口感鮮美,但寄生蟲的風險非常大,大家還是盡量謹慎。

生蠔等海鮮,還可能藏著副溶血性弧菌

蒸花蛤、烤生蠔、炒蟶子……夏季餐桌上的寵兒少不了這些美味的海鮮。然而,海鮮裡或許藏有副溶血性弧菌等致病菌,大家在品嘗海鮮時務必多加小心。

副溶血性弧菌(Vibrio parahaemolyticus)是沿海地區最常見的食源性病原菌,普遍存在於近岸海水、海底沉積物以及魚貝類等海產品之中。由副溶血性弧菌感染引發的食物中毒,其主要污染源是海產品,包括魚類、軟體動物(如生蠔、墨魚、八爪魚)和貝殼類動物(如龍蝦、蝦、蟹)。正因如此,它被冠以“夏季海鮮殺手”的名號。此外,由於交叉污染,燒肉、鹵肉、涼拌菜等食物也可能攜帶副溶血性弧菌。

2021年,壹艘裝載榴蓮的貨船翻了,當地村民紛紛打撈榴蓮回家吃,結果村民中出現500多人次的腹痛、腹瀉、嘔吐症狀,根據廣西疾病預防控制中心的的調查結果,這批海上榴蓮帶有副溶血性弧菌丨視頻截圖@新京報“我們”視頻欄目

當我們食用了被副溶血性弧菌污染的海產品後,就可能發生食物中毒。副溶血性弧菌感染的典型表現為急性胃腸炎,例如嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀,還有壹個顯著特點是劇烈腹痛以及臍部陣發性絞痛。

保命指南:副溶血性弧菌怕熱,加熱熟透就可以殺死它。因此吃海鮮時也要徹底燒熟煮透,盡量避免生食。

剩飯炒飯,可能引起“炒飯綜合征”

米飯是家家都會吃的常見主食,夏季很多人家裡難免會有剩飯,不少人也會拿剩飯做炒飯吃。需要提醒大家,如果剩飯存儲不當,常見的炒米飯也可能會變身“致命殺手”。

炒米飯也可能會變身“致命殺手”丨微博@央視財經

之前廣東有人將前些天冷藏的米飯做成炒飯吃,結果飯後不久便出現了腹痛、腹瀉、呼吸困難等症狀,檢查發現是由蠟樣芽孢杆菌(Bacillus cereus)引起的食源性疾病,這種食物中毒也被稱為“炒飯綜合征(Fried rice syndrome)”。

這類疾病的罪魁禍首——蠟樣芽孢杆菌,它普遍存在於水、空氣、土壤以及各種食物中。夏季氣溫較高,細菌活動頻繁,在此期間食物(尤其是米飯類食物)更可能被蠟樣芽胞杆菌污染。因此,蠟樣芽胞杆菌中毒事件常發生在夏、秋季(6~10月)。

蠟樣芽孢杆菌在繁殖過程中會釋放兩種毒素——嘔吐毒素和腹瀉型腸毒素。其中嘔吐毒素需在126℃的高溫下加熱90分鍾才能消除。所以即使你將剩飯煮熟食用可能也無法徹底去除毒素,仍可能發生食物中毒。

剩飯保存不當,例如未及時放入冰箱、放置在室溫下且放置時間較長,就容易被蠟樣芽胞杆菌污染,並在繁殖過程中產生毒素。而且被蠟樣芽胞杆菌污染的食物外觀通常無明顯變化,看不到腐敗變質跡象,因此難以用肉眼判斷是否受到污染。要預防蠟樣芽胞杆菌中毒,關鍵在於妥善保存食物。

保命指南:避免將食物長時間放置在高溫環境中,特別是剩飯和其他易滋生細菌的食物,最好現做現吃。吃不完的米飯,建議使用密封容器放冰箱冷藏保持,放在室溫下的時間不得超過2小時。

河粉/發酵米面,警惕椰毒假單胞菌

不少地區有食用河粉、涼皮、粿條的習俗。在此特別提醒,夏季氣溫高,務必警惕椰毒假單胞菌(也叫椰酵假單胞菌, Pseudomonas cocovenenans )的污染問題。

濕米粉(例如粿條、河粉、涼皮、腸粉、陳村粉、米線、瀨粉),在高溫潮濕環境下,極易受到椰毒假單胞菌的侵染,從而生成米酵菌酸。這是壹種毒性極強的毒素,壹旦食用,可能引發中毒,嚴重時甚至會致人死亡。

米酵菌酸作用的靶器官為肝、腦、腎等主要實質性髒器。所以,中毒後的典型症狀表現為消化系統、泌尿系統以及神經系統的損害,如上腹部不適、惡心、嘔吐(嚴重時嘔吐物呈咖啡色樣)、輕微腹瀉等;重症患者大多會出現肝昏迷、中樞神經麻痹,並因呼吸衰竭而喪命。

並且,目前尚無針對該毒素的特效藥,病情與預後狀況和攝入毒素的量息息相關,通常來說,攝入毒素越多,症狀就越嚴重。鑒於沒有特效藥,中毒病例的死亡率也相當高,可達到50%!最令人恐懼的是,這種毒素極其耐熱,即便煮熟了吃,毒素也不能完全消除,仍然會使人體中毒。

椰毒假單胞菌引發的食物中毒多見於夏、秋季節。2018年至2020年期間,廣東省總計報告了5起由於食用河粉類食品引發的米酵菌酸中毒事件,中毒人數達21人,其中9人死亡,病死率為42.9%。2020年,黑龍江雞西市雞東縣的壹戶人家9人在家中聚餐時遭遇食物中毒,最終9人均喪生,原因就是食用了變質的“酸湯子”(發酵玉米粉),引發了米酵菌酸中毒。

黑龍江雞西“酸湯子”事件丨新聞截圖

保命指南:如果要購買濕米粉面的話,壹定要到正規市場和超市購買,買回家沒吃完的濕米粉、米線、腸粉、河粉等制品壹定要冷藏儲存。如果懷疑發生疑似中毒,應立即停止食用可疑食品,盡快催吐,並及時送醫院救治,對症治療。

夏季高溫,微生物和毒素都在瘋狂內卷。牢記肆准則:熟透、冷藏、不僥幸、不獵奇。把這份“避雷清單”轉給你愛的人,比紅包更實在。

[加西網正招聘多名全職sales 待遇優]

| 分享: |

| 注: |

推薦: