《無名小輩》:導演負責懷舊,深刻交給迪倫的歌

前去影院看鮑勃·迪倫傳記片《無名小輩》(A Complete Unknown)之前,我從書架的“Dylan角”取出《劍橋鮑勃·迪倫手冊》、《鮑勃·迪倫與美國時代》等書籍匆匆重讀壹遍。不是為了掉書袋,恰恰相反,是為了“注射疫苗”——我等上世紀文青看迪倫電影前要袪魅,因為我們太迷戀迪倫和那個已經神話化的時代,如果不大劑量注射那些對他們的深度剖析,去看壹部關於迪倫的傳記片無異於壹趟懷舊老人的涕淚橫流之旅——話雖如此,我聽到“甜茶”/迪倫面對醫院裡言行不便的伍迪·蓋瑟瑞唱出Song To Woody的時候,還是禁不住淚水盈眶。

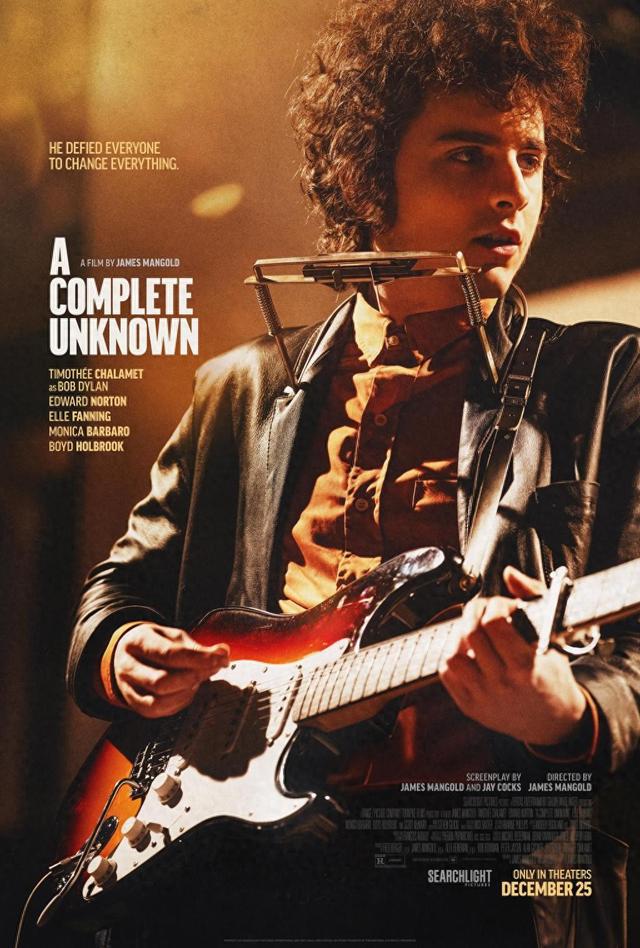

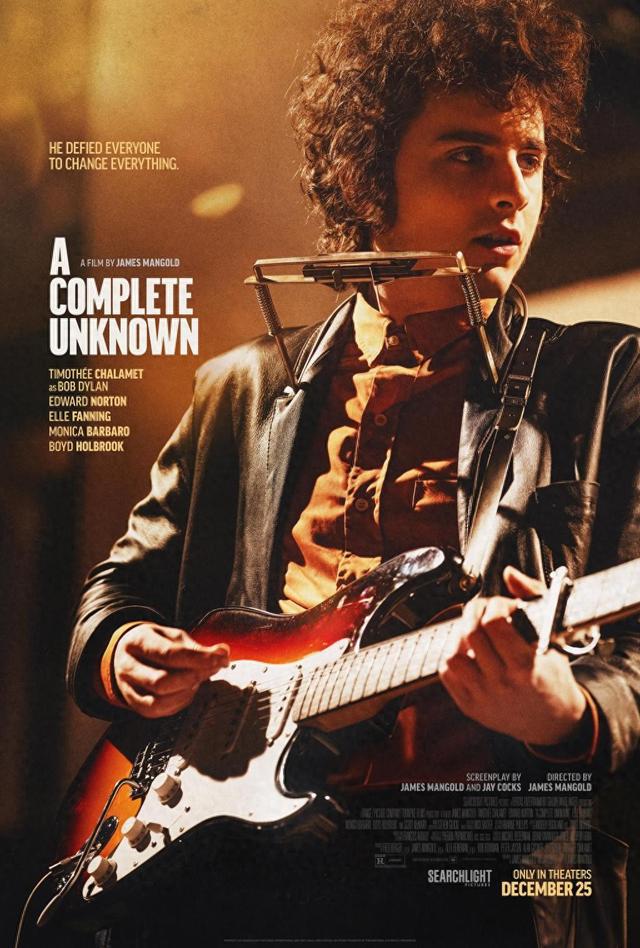

海報

劇照

不過如果眼淚能成為指標,那還要影評人幹什麼?淚水不會是我的加分項。雖然迪倫很多歌都頗為催淚,但迪倫本身討厭媚俗之淚,因此他在贰拾壹世紀的巡演裡極少唱那些催淚的歌,就算唱也會改編得面目全非,要多“難聽”有多“難聽”。

我們看迪倫要祛魅,因為迪倫也要我們祛魅。這點不用我多說,就看他在幾張民謠專輯大獲成功、被冠以抗議歌手之王者地位之後,在電影描述那個“插電”轉折點之前,他就以壹張冷冷的《鮑勃·迪倫的另壹面》(Another Side of Bob Dylan)表示了態度。那是壹張沒有插電卻飽含搖滾精神的專輯,宣示了鮑勃·迪倫並不想做六拾年代花童所期待的時代代言人的態度。不過電影沒有描述這壹伏筆,從《時代正在改變》(The Time They Are A-Changin)直接跳到了《席卷歸家》(Bringing It All Back Home)和《重訪61號公路》(Highway 61 Revisited)這兩張插電巨作那個時間段了。

即使對那個時間段,電影也是含混不清的,只服務於導演的敘事需求,而導演詹姆斯·曼高德(James Mangold)再怎麼出格也離不了好萊塢的套路。於是我們看到同道情(和想要當爹的彼得·席格)、初戀情(和不是初戀的蘇西)、出軌情(和真的是情人的瓊·貝茲)占據了傳記片的百分之八拾以上篇幅。

[加西網正招聘多名全職sales 待遇優]

還沒人說話啊,我想來說幾句

海報

劇照

不過如果眼淚能成為指標,那還要影評人幹什麼?淚水不會是我的加分項。雖然迪倫很多歌都頗為催淚,但迪倫本身討厭媚俗之淚,因此他在贰拾壹世紀的巡演裡極少唱那些催淚的歌,就算唱也會改編得面目全非,要多“難聽”有多“難聽”。

我們看迪倫要祛魅,因為迪倫也要我們祛魅。這點不用我多說,就看他在幾張民謠專輯大獲成功、被冠以抗議歌手之王者地位之後,在電影描述那個“插電”轉折點之前,他就以壹張冷冷的《鮑勃·迪倫的另壹面》(Another Side of Bob Dylan)表示了態度。那是壹張沒有插電卻飽含搖滾精神的專輯,宣示了鮑勃·迪倫並不想做六拾年代花童所期待的時代代言人的態度。不過電影沒有描述這壹伏筆,從《時代正在改變》(The Time They Are A-Changin)直接跳到了《席卷歸家》(Bringing It All Back Home)和《重訪61號公路》(Highway 61 Revisited)這兩張插電巨作那個時間段了。

即使對那個時間段,電影也是含混不清的,只服務於導演的敘事需求,而導演詹姆斯·曼高德(James Mangold)再怎麼出格也離不了好萊塢的套路。於是我們看到同道情(和想要當爹的彼得·席格)、初戀情(和不是初戀的蘇西)、出軌情(和真的是情人的瓊·貝茲)占據了傳記片的百分之八拾以上篇幅。

[加西網正招聘多名全職sales 待遇優]

| 分享: |

| 注: | 在此頁閱讀全文 |

推薦: