消失的LV:买奢侈品的中国人去哪了

LV今年再次提价

高贵如劳斯莱斯,也凭借着更贵的定制服务实现了创纪录的利润。

去年,新贵们一边排队等车,将劳斯莱斯的销量送上了6021辆;一边不惜为定制的劳斯莱斯再多支付50万欧元,劳斯莱斯的利润大增57%,达到了6.52亿英镑。

顶奢集团们改一改价目表就能吊住富人的胃口,而不够奢侈的Coach和Michael Kors却只能抱团取暖。

深陷增长乏力的泥沼,MK的母公司Carpi在今年一季度净亏损3400万美元;Coach的母公司Tapestry也没好到哪儿去,其增速仅为个位数。

8月,Tapestry宣布以85亿美元的价格收购Carpi,管理层嘴上说着“这项交易将创建一个美国奢侈品巨头”,事实却是卖着千元包的Coach、MK们,距离欧洲奢侈品巨头越来越远。

十年前,MK和Coach受益于全球中产轻奢消费的浪潮,市值先后来到顶点,双双突破200亿美元,约等于1/4个LVMH。

但在今天,二者合并后的市值不过130亿美元,约等于0.037个LVMH。

高端消费大涨、轻奢低迷的背后,是经济波动加剧了社会财富的两极分化。

2019年,我国个人净资产1000万人民币以上的人群只占全国人口的千分之三,却贡献了73%的奢侈品消费额。三年疫情过后,这个数字增长到了82%。

危机并非平等地降落在每一个人的头上。于普通打工人而言,是中年失业、房子断供、孩子失学等一系列生存危机;于富人而言,则是卖出爱马仕就能回血,去年,光佳士得就拍卖了3280万美元的奢侈品手袋[2]。

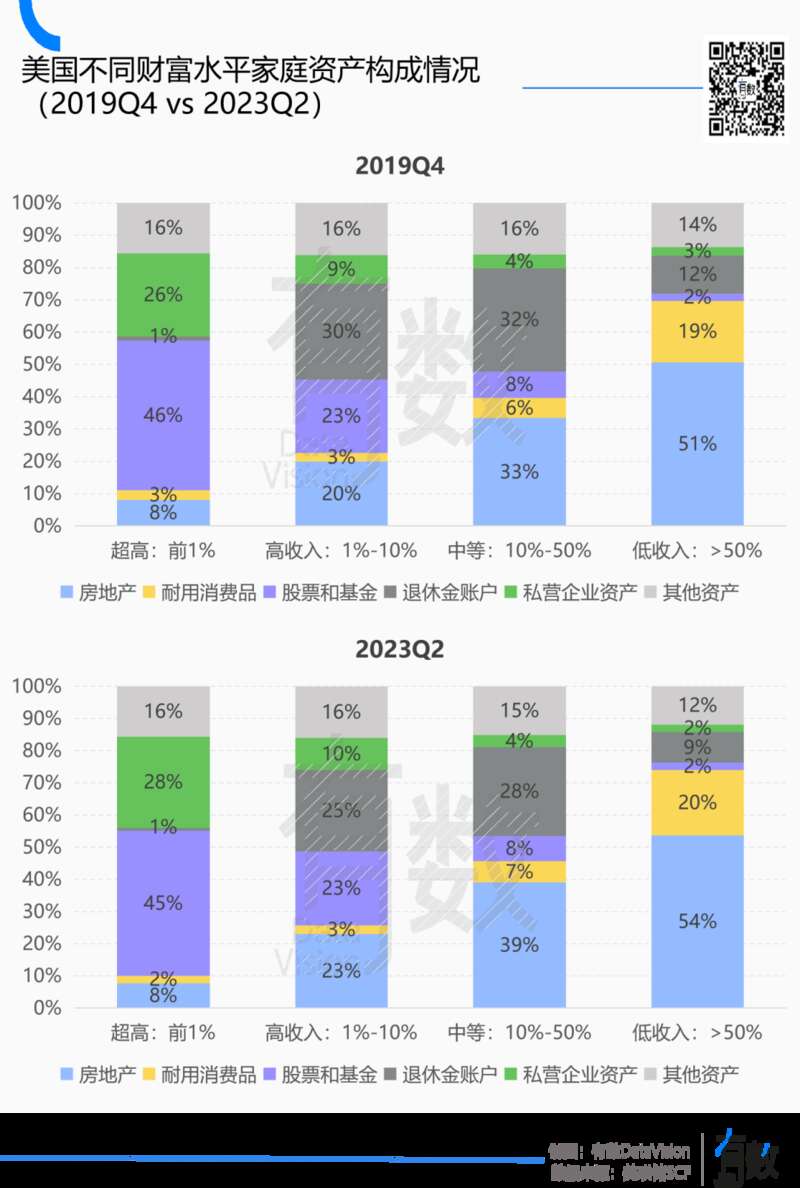

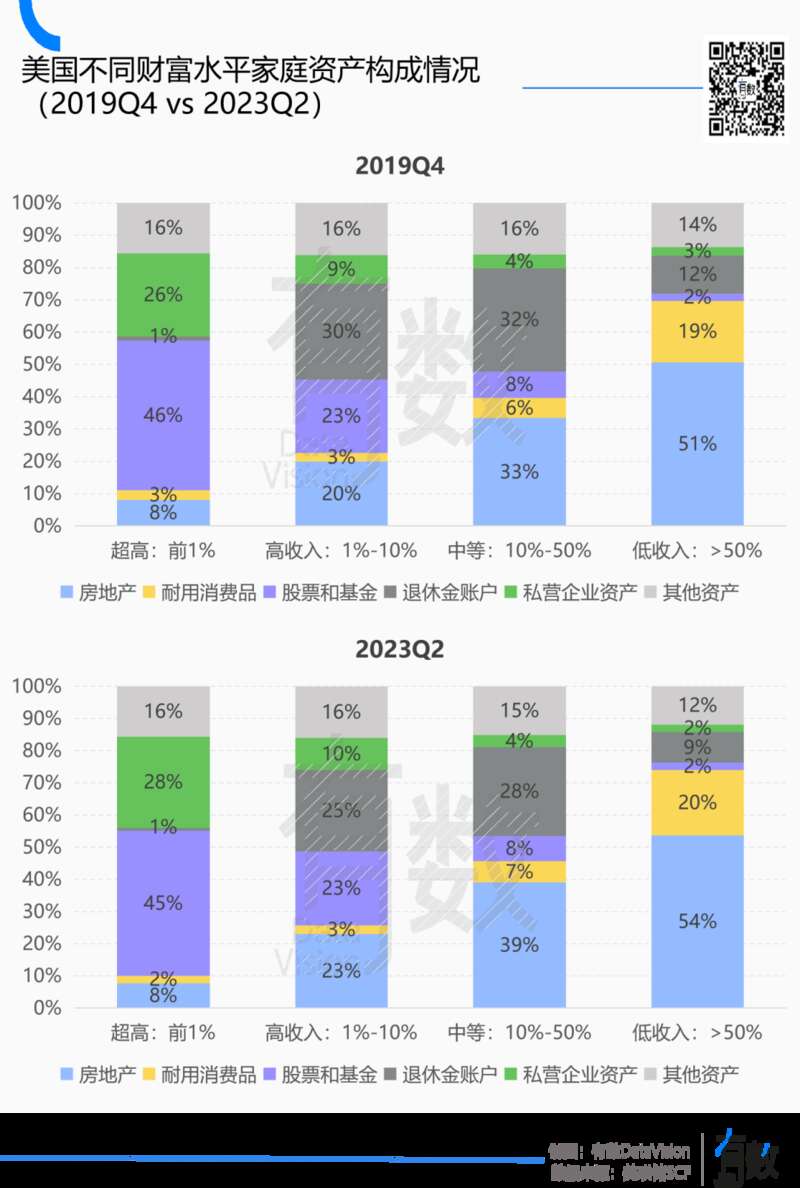

百万年薪的职场白领在危机前不堪一击,与真富豪的财富差距只会越来越大。这是因为普通人出卖劳动力和时间赚工资,命运咽喉被HR掐住;而有钱人却可以用钱生钱,靠资产配置实现无限增长。

富人越富,穷人越穷。K型复苏成为了疫情后的流行语,相似的剧情却已重复了好几回。

50年前,石油危机曾使美国陷入“滞胀”:一边是经济停止增长,一边却是物价飞升。1968年-1990年间,美国的平均通胀率高达6.16%[3]。穷人吃不起面包的同时,财富却越来越向资本家手中集中。

发布于2017年的《世界不平等报告》[4]显示,1980至2016年间,前1%最富有的美国人占有全国20.2%的财富,这个数字几乎翻了一倍。而低收入的后50%人群,占有的财富总额则从20%减少到了12%。

过去一年里,LV和拼多多双双大涨,消费升级和消费降级同时发生。也可以用一句话来概括:富人通胀,穷人通缩。

梦想方程式

凭借押注金字塔尖的少数客群,LVMH的股价在过去三年几乎翻倍,市值一度突破5000亿美元。掌门人Arnault在股东大会上直言:LVMH的股票也是一种奢侈品[5]。

LVMH用一系列的涨价操作急着和中产脱钩,似乎全然忘记,LVMH过去40年的飞升之路,却是由广大中产铺就的。

1977年,LV还只是一个小型的家族企业,拥有两家门店,其营业额不到1000万美元;即便是在LV和酩悦轩尼诗合并前夕,LV品牌的产品营收也不过5400万美元[6]。

而到了2019年,LV成了奢侈品行业里第一个年销售过百亿美元的品牌;LVMH集团更是手握75个奢侈品牌,俨然一家“奢侈品超市”。

不管是LVMH还是它所代表的个人奢侈品行业,在其高速增长的步调里,处处都投射着另外一个新经济体增长的影子:60年代的美国,80年代的日本,以及2000年后的中国。

[加西网正招聘多名全职sales 待遇优]

还没人说话啊,我想来说几句

高贵如劳斯莱斯,也凭借着更贵的定制服务实现了创纪录的利润。

去年,新贵们一边排队等车,将劳斯莱斯的销量送上了6021辆;一边不惜为定制的劳斯莱斯再多支付50万欧元,劳斯莱斯的利润大增57%,达到了6.52亿英镑。

顶奢集团们改一改价目表就能吊住富人的胃口,而不够奢侈的Coach和Michael Kors却只能抱团取暖。

深陷增长乏力的泥沼,MK的母公司Carpi在今年一季度净亏损3400万美元;Coach的母公司Tapestry也没好到哪儿去,其增速仅为个位数。

8月,Tapestry宣布以85亿美元的价格收购Carpi,管理层嘴上说着“这项交易将创建一个美国奢侈品巨头”,事实却是卖着千元包的Coach、MK们,距离欧洲奢侈品巨头越来越远。

十年前,MK和Coach受益于全球中产轻奢消费的浪潮,市值先后来到顶点,双双突破200亿美元,约等于1/4个LVMH。

但在今天,二者合并后的市值不过130亿美元,约等于0.037个LVMH。

高端消费大涨、轻奢低迷的背后,是经济波动加剧了社会财富的两极分化。

2019年,我国个人净资产1000万人民币以上的人群只占全国人口的千分之三,却贡献了73%的奢侈品消费额。三年疫情过后,这个数字增长到了82%。

危机并非平等地降落在每一个人的头上。于普通打工人而言,是中年失业、房子断供、孩子失学等一系列生存危机;于富人而言,则是卖出爱马仕就能回血,去年,光佳士得就拍卖了3280万美元的奢侈品手袋[2]。

百万年薪的职场白领在危机前不堪一击,与真富豪的财富差距只会越来越大。这是因为普通人出卖劳动力和时间赚工资,命运咽喉被HR掐住;而有钱人却可以用钱生钱,靠资产配置实现无限增长。

富人越富,穷人越穷。K型复苏成为了疫情后的流行语,相似的剧情却已重复了好几回。

50年前,石油危机曾使美国陷入“滞胀”:一边是经济停止增长,一边却是物价飞升。1968年-1990年间,美国的平均通胀率高达6.16%[3]。穷人吃不起面包的同时,财富却越来越向资本家手中集中。

发布于2017年的《世界不平等报告》[4]显示,1980至2016年间,前1%最富有的美国人占有全国20.2%的财富,这个数字几乎翻了一倍。而低收入的后50%人群,占有的财富总额则从20%减少到了12%。

过去一年里,LV和拼多多双双大涨,消费升级和消费降级同时发生。也可以用一句话来概括:富人通胀,穷人通缩。

梦想方程式

凭借押注金字塔尖的少数客群,LVMH的股价在过去三年几乎翻倍,市值一度突破5000亿美元。掌门人Arnault在股东大会上直言:LVMH的股票也是一种奢侈品[5]。

LVMH用一系列的涨价操作急着和中产脱钩,似乎全然忘记,LVMH过去40年的飞升之路,却是由广大中产铺就的。

1977年,LV还只是一个小型的家族企业,拥有两家门店,其营业额不到1000万美元;即便是在LV和酩悦轩尼诗合并前夕,LV品牌的产品营收也不过5400万美元[6]。

而到了2019年,LV成了奢侈品行业里第一个年销售过百亿美元的品牌;LVMH集团更是手握75个奢侈品牌,俨然一家“奢侈品超市”。

不管是LVMH还是它所代表的个人奢侈品行业,在其高速增长的步调里,处处都投射着另外一个新经济体增长的影子:60年代的美国,80年代的日本,以及2000年后的中国。

[加西网正招聘多名全职sales 待遇优]

| 分享: |

| 注: | 在此页阅读全文 |

推荐:

消失的LV:买奢侈品的中国人去哪了

消失的LV:买奢侈品的中国人去哪了