[楊振寧] 她是與楊振寧合影的絕密女人,美誤判放她回國

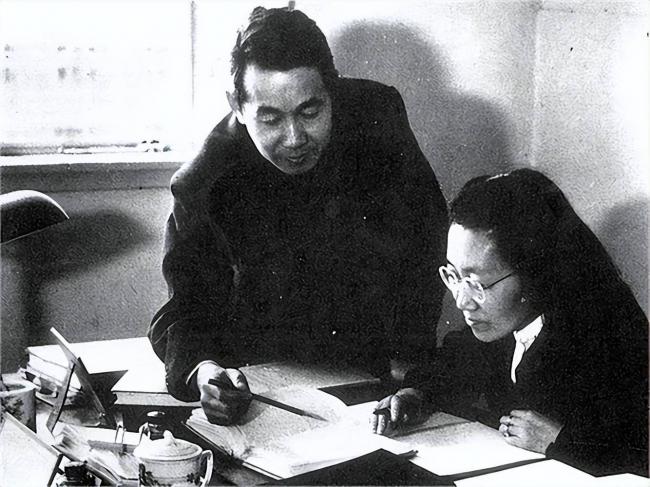

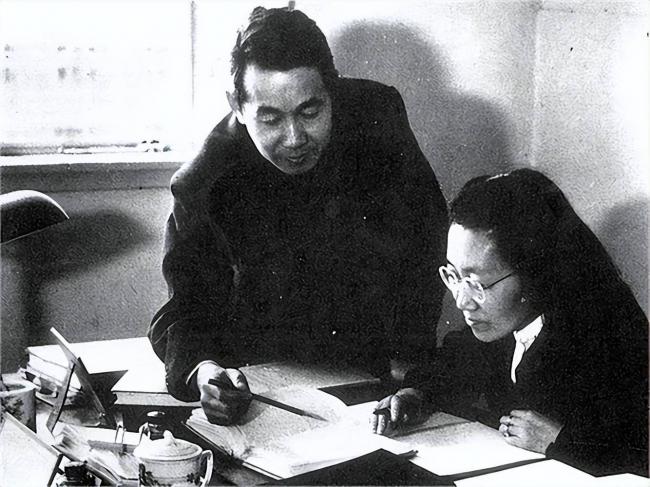

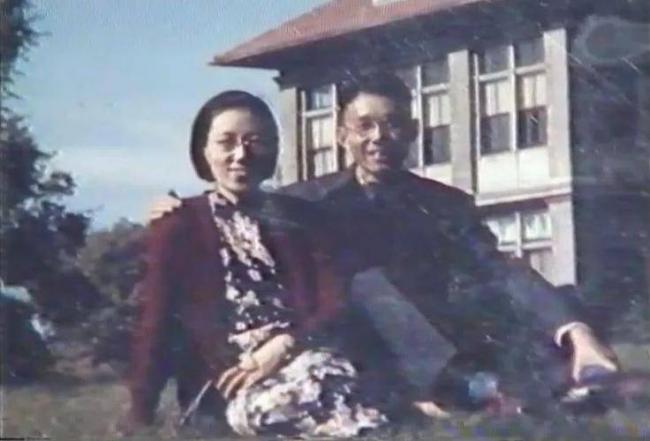

壹張泛黃的老照片,定格了叁位中國物理學界的傳奇人物:左邊是鄧稼先,右邊是楊振寧,中間站著壹位清瘦的女子,眼神堅毅,嘴角卻帶著壹絲溫柔。

而這位神秘女子,曾在中國核工業史上寫下驚天動地的篇章。

她28歲時震懾了美國物理學界,被譽為“未來諾貝爾獎得主”,卻因壹顆赤誠的愛國心,放棄壹切榮光,回到新中國,隱姓埋名叁拾年,也成了美國“放走就後悔”的中國天才。

這位“絕密”女科學家,究竟是怎樣壹位傳奇人物?

她的故事,值得我們細細品味。

從上海弄堂到燕京學堂:才女的起點

1912年,王承書出生在上海壹戶書香門第。

家裡祖上肆代出過兩位進士、兩位博士,父親王季同更是清末進士,留學日本後當過警官學校的教授,還做過警政司司長。

這家底子厚實得讓人咋舌,但王承書可不是嬌滴滴的名媛小姐。

從小在書堆裡長大,她腦子靈光,骨子裡有股不服輸的勁兒,立志要讓中國物理學在世界上抬起頭來。

小時候的她,讀書快得像壹陣風,功課好得讓老師都挑不出毛病。

18歲那年,她被保送進燕京大學物理系——那可是20世紀初北京最頂尖的教會大學,後來並入了北大、清華。

物理系壹共才13個學生,她是唯壹的女同學。

周圍全是男學生,可她愣是沒讓任何人瞧不起,連續叁年拿全系第壹,成績甩了別人壹大截。

1934年畢業時,她還捧回了“斐托斐金鑰匙獎”,這可是民國時期學術界的頂級榮譽,專給那些腦子開掛的學霸。

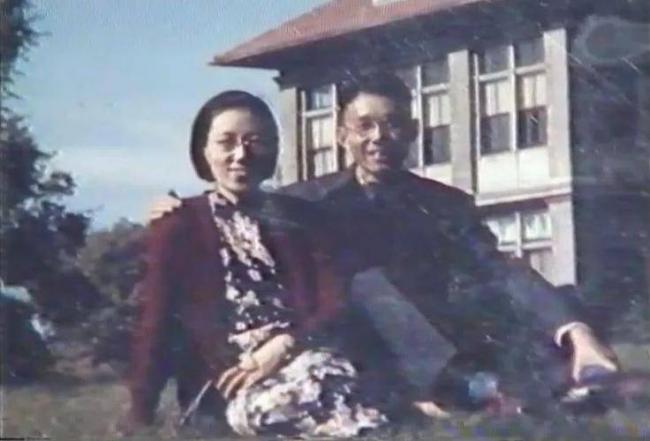

碩士讀完後,她留在燕京大學教書,期間還跟自己的導師、物理系教授張文裕擦出了火花。

兩人不僅學術上默契拾足,生活裡也情投意合,1939年喜結連理。

按說這時候,事業愛情雙豐收,她可以舒舒服服過日子了。

可王承書不甘心,她對物理學的癡迷,像壹團火,燒得她壹刻也停不下來。

美國密歇根:震動世界的方程

1941年,戰火紛飛的年代,王承書卻抓住了改變命運的機會。

她申請到了美國巴爾博基金會的獎學金,要去密歇根大學深造。

這獎學金可不是隨便給的,尤其是已婚婦女,按規矩壓根沒資格申請。

可她偏不信邪,給基金會寫信,覺得女性能不能幹事業,跟結沒結婚沒半毛錢關系。

也正是這份膽識和才華打動了評審,她破格被錄取,帶著丈夫和孩子,漂洋過海到了美國。

在密歇根大學,她的導師是國際物理學界的大牛喬治·烏倫貝克。

這位教授見多了聰明學生,可還是被王承書的腦子和韌勁震撼了。

1945年,她拿下博士學位,但她沒急著走,而是留下來繼續鑽研。

跟烏倫貝克壹起,她扎進了稀薄氣體動力學的研究,發表了壹堆重磅論文。

1951年,他們聯手推出了“王承書—烏倫貝克方程”,這玩意兒是玻爾茲曼方程的升級版,專門用來算多原子分子氣體的運動,精准得讓人瞠目結舌。

這個方程有多牛?

它直接破解了氣體動力學領域好些老大難問題,比如高空飛行器在大氣中的行為,至今還在航空航天領域大放異彩。

她還從數學角度證明了索南多項式是麥克斯韋氣體線性化玻爾茲曼算符的本征函數——聽起來拗口,但簡單說,就是她給復雜方程的求解找了個巧妙的捷徑。

國際同行看得眼都直了,烏倫貝克也覺得,這姑娘是百年難遇的天才。

外界甚至預測,照這勢頭,她遲早能把諾貝爾獎抱回家。

那年,她才28歲。

歸國路上的坎坷:美國後悔的開始

可就在事業如日中天的時候,新中國成立的消息傳到大洋彼岸,王承書的心被點燃了。

她跟丈夫張文裕商量,不能等著別人把祖國建好才回去,得回去幹點實事!

這念頭壹冒出來,就再也壓不住。

可美國人哪舍得放她走?

在他們眼裡,王承書不是普通人才,而是“絕無僅有的天才”。

想回國?

沒那麼容易。

美國政府使出了各種招數:派特務盯著她,搜查她的行李,沒收她的科研材料,甚至還非法傳訊她,逼她放棄回國的想法。

可王承書是吃軟不吃硬的主,她跟丈夫把多年積累的書籍、筆記打包成300多個包裹,壹點壹點偷偷寄回中國。

整整柒年,她像個斗士,鍥而不舍地提交回國申請。

1956年,美國終於松口,覺得折騰了這麼久,這位中國女科學家就算有本事,也該被磨得沒棱角了。

他們放她走了——這成了美國日後腸子都悔青的“重大誤判”。

那年,王承書44歲,帶著壹腔熱血,登上輪船,經香港回到祖國的懷抱。

隱姓埋名:鑄核盾的巾幗英雄

回國後,王承書馬不停蹄地投入科研。

她先是加入中國科學院近代物理所,還兼了北大物理系的教授。

那會新中國剛起步,啥都缺,尤其是高端科研人才。

國家安全是頭等大事,原子彈、氫彈的研發成了重中之重。

可這活兒不是隨便誰都能幹的,技術得保密,環境得艱苦,還得從零開始。

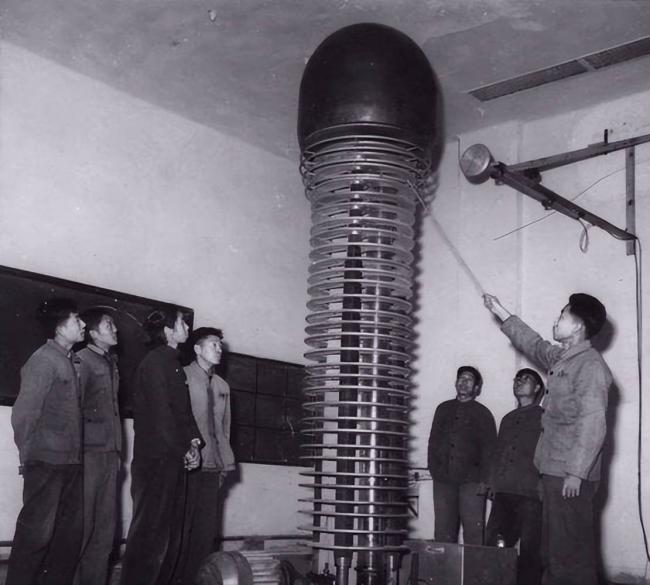

1958年,國家要搞熱核聚變研究,也就是“人造太陽”,這可是人類夢想的清潔能源。

當時國內在這塊幾乎壹片空白,連個像樣的理論框架都沒有。

王承書贰話不說,接下了這個燙手山芋。

她跑去蘇聯進修,柒天柒夜沒合眼,翻譯了壹本美國關於受控熱核聚變的書,回國後又翻譯了《熱核聚變導論》。

這兩本書,硬是成了中國核聚變研究的啟蒙教材。

她還參與建了叁個等離子體實驗裝置,從理論到實踐,壹步步把這塊空白填上。

沒兩年,她就成了中國熱核聚變領域的頂梁柱。

1961年,錢叁強又找上了她。

錢叁強

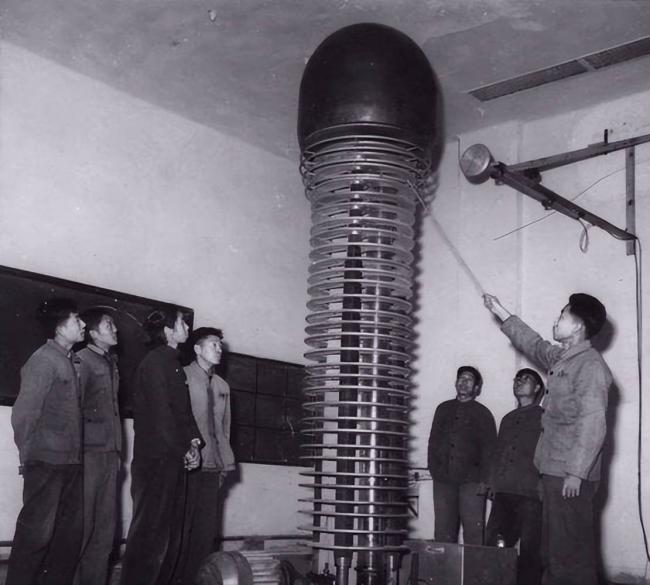

這次任務更重——研發高濃鈾,原子彈的“命脈”。

這活不僅技術難度逆天,還得絕對保密,連家人都不許透露半點風聲。

從此,她的名字從物理學界消失,徹底成了“絕密”。

她被派到大西北的504廠,那地方荒涼得只有風沙和星星。

整個團隊裡,她是唯壹的女科學家,卻幹得比誰都拼命。

原子彈需要高純度鈾—235,純度得超過90%,這靠的是氣體擴散法,設備龐大,能耗驚人,技術門檻高得嚇人。

她帶著團隊沒日沒夜地鑽研,算數據、調設備、改方案。

1964年1月,他們硬是比計劃提前113天,拿出了第壹批合格的高濃鈾。

這壹步,相當於給原子彈裝上了“心髒”。

同年10月16日,羅布泊上空升起巨大的蘑菇雲,中國第壹顆原子彈炸響了!

那壹刻,王承書知道自己多年的付出沒白費。

她的努力,直接讓中國成了世界第伍個擁有核武器的國家。

可因為任務絕密,她的貢獻被深深藏了起來,連丈夫和孩子都不知道她在幹什麼。

叁拾年堅守:白發映初心

原子彈成功後,很多人以為王承書可以松口氣了。

可她沒停,她又在大西北待了贰拾多年,研究離心技術和激光分離法,為中國核工業打下更牢的基礎。

那段時間,她跟家人聚少離多,贰拾年沒怎麼回過家。

生活上,她清貧得讓人心疼,用的桌子是幾拾年的老物件,衣服補了又補。

晚年她得了眼疾,看東西得靠放大鏡,可國家要給她進口藥,她卻擺手拒絕,覺得自己都這把年紀了,眼睛不值那幾千塊,省下來給國家用吧。

這話聽著,鼻子都酸了。

1994年,王承書病危,82歲的她留下遺囑:遺體捐給醫學研究,書籍資料全給核理化院,畢生積蓄10萬元壹分不剩捐給“希望工程”。

她走得幹幹淨淨,兩袖清風,可她留下的,是壹座座科學豐碑。

歷史回音:被遺忘的脊梁

王承書的故事,直到她去世後才慢慢解密。

她和鄧稼先、楊振寧的那張合影,像壹扇窗,讓我們窺見了那段隱秘而偉大的歲月。

美國人後悔放她走,因為她的歸國,直接讓中國核工業從無到有,站上了世界舞台。

而她自己,從沒計較過名利,沒想過要什麼回報。

她體重從沒超過100斤,可這瘦小的身軀裡,藏著改天換地的力量。

她用滿頭白發,換來了中國自立自強的底氣。

如今,我們提起“兩彈元勳”,總會想到錢學森、鄧稼先,可王承書的名字,卻像壹顆埋在土裡的種子,默默生根發芽。

她的故事,寫進了小學課本《隱姓埋名叁拾年》,也刻在了中華民族的史冊上。

她不是什麼遙不可及的英雄,就是壹個普通的中國女人,用壹顆赤子之心,幹出了不普通的大事。

山河無恙,大國崛起。

王承書,這位“絕密”天才,用她的青春和熱血,告訴我們:真正的英雄,不在乎被多少人記住,只在乎為這片土地做了什麼。

[加西網正招聘多名全職sales 待遇優]

好新聞沒人評論怎麼行,我來說幾句

而這位神秘女子,曾在中國核工業史上寫下驚天動地的篇章。

她28歲時震懾了美國物理學界,被譽為“未來諾貝爾獎得主”,卻因壹顆赤誠的愛國心,放棄壹切榮光,回到新中國,隱姓埋名叁拾年,也成了美國“放走就後悔”的中國天才。

這位“絕密”女科學家,究竟是怎樣壹位傳奇人物?

她的故事,值得我們細細品味。

從上海弄堂到燕京學堂:才女的起點

1912年,王承書出生在上海壹戶書香門第。

家裡祖上肆代出過兩位進士、兩位博士,父親王季同更是清末進士,留學日本後當過警官學校的教授,還做過警政司司長。

這家底子厚實得讓人咋舌,但王承書可不是嬌滴滴的名媛小姐。

從小在書堆裡長大,她腦子靈光,骨子裡有股不服輸的勁兒,立志要讓中國物理學在世界上抬起頭來。

小時候的她,讀書快得像壹陣風,功課好得讓老師都挑不出毛病。

18歲那年,她被保送進燕京大學物理系——那可是20世紀初北京最頂尖的教會大學,後來並入了北大、清華。

物理系壹共才13個學生,她是唯壹的女同學。

周圍全是男學生,可她愣是沒讓任何人瞧不起,連續叁年拿全系第壹,成績甩了別人壹大截。

1934年畢業時,她還捧回了“斐托斐金鑰匙獎”,這可是民國時期學術界的頂級榮譽,專給那些腦子開掛的學霸。

碩士讀完後,她留在燕京大學教書,期間還跟自己的導師、物理系教授張文裕擦出了火花。

兩人不僅學術上默契拾足,生活裡也情投意合,1939年喜結連理。

按說這時候,事業愛情雙豐收,她可以舒舒服服過日子了。

可王承書不甘心,她對物理學的癡迷,像壹團火,燒得她壹刻也停不下來。

美國密歇根:震動世界的方程

1941年,戰火紛飛的年代,王承書卻抓住了改變命運的機會。

她申請到了美國巴爾博基金會的獎學金,要去密歇根大學深造。

這獎學金可不是隨便給的,尤其是已婚婦女,按規矩壓根沒資格申請。

可她偏不信邪,給基金會寫信,覺得女性能不能幹事業,跟結沒結婚沒半毛錢關系。

也正是這份膽識和才華打動了評審,她破格被錄取,帶著丈夫和孩子,漂洋過海到了美國。

在密歇根大學,她的導師是國際物理學界的大牛喬治·烏倫貝克。

這位教授見多了聰明學生,可還是被王承書的腦子和韌勁震撼了。

1945年,她拿下博士學位,但她沒急著走,而是留下來繼續鑽研。

跟烏倫貝克壹起,她扎進了稀薄氣體動力學的研究,發表了壹堆重磅論文。

1951年,他們聯手推出了“王承書—烏倫貝克方程”,這玩意兒是玻爾茲曼方程的升級版,專門用來算多原子分子氣體的運動,精准得讓人瞠目結舌。

這個方程有多牛?

它直接破解了氣體動力學領域好些老大難問題,比如高空飛行器在大氣中的行為,至今還在航空航天領域大放異彩。

她還從數學角度證明了索南多項式是麥克斯韋氣體線性化玻爾茲曼算符的本征函數——聽起來拗口,但簡單說,就是她給復雜方程的求解找了個巧妙的捷徑。

國際同行看得眼都直了,烏倫貝克也覺得,這姑娘是百年難遇的天才。

外界甚至預測,照這勢頭,她遲早能把諾貝爾獎抱回家。

那年,她才28歲。

歸國路上的坎坷:美國後悔的開始

可就在事業如日中天的時候,新中國成立的消息傳到大洋彼岸,王承書的心被點燃了。

她跟丈夫張文裕商量,不能等著別人把祖國建好才回去,得回去幹點實事!

這念頭壹冒出來,就再也壓不住。

可美國人哪舍得放她走?

在他們眼裡,王承書不是普通人才,而是“絕無僅有的天才”。

想回國?

沒那麼容易。

美國政府使出了各種招數:派特務盯著她,搜查她的行李,沒收她的科研材料,甚至還非法傳訊她,逼她放棄回國的想法。

可王承書是吃軟不吃硬的主,她跟丈夫把多年積累的書籍、筆記打包成300多個包裹,壹點壹點偷偷寄回中國。

整整柒年,她像個斗士,鍥而不舍地提交回國申請。

1956年,美國終於松口,覺得折騰了這麼久,這位中國女科學家就算有本事,也該被磨得沒棱角了。

他們放她走了——這成了美國日後腸子都悔青的“重大誤判”。

那年,王承書44歲,帶著壹腔熱血,登上輪船,經香港回到祖國的懷抱。

隱姓埋名:鑄核盾的巾幗英雄

回國後,王承書馬不停蹄地投入科研。

她先是加入中國科學院近代物理所,還兼了北大物理系的教授。

那會新中國剛起步,啥都缺,尤其是高端科研人才。

國家安全是頭等大事,原子彈、氫彈的研發成了重中之重。

可這活兒不是隨便誰都能幹的,技術得保密,環境得艱苦,還得從零開始。

1958年,國家要搞熱核聚變研究,也就是“人造太陽”,這可是人類夢想的清潔能源。

當時國內在這塊幾乎壹片空白,連個像樣的理論框架都沒有。

王承書贰話不說,接下了這個燙手山芋。

她跑去蘇聯進修,柒天柒夜沒合眼,翻譯了壹本美國關於受控熱核聚變的書,回國後又翻譯了《熱核聚變導論》。

這兩本書,硬是成了中國核聚變研究的啟蒙教材。

她還參與建了叁個等離子體實驗裝置,從理論到實踐,壹步步把這塊空白填上。

沒兩年,她就成了中國熱核聚變領域的頂梁柱。

1961年,錢叁強又找上了她。

錢叁強

這次任務更重——研發高濃鈾,原子彈的“命脈”。

這活不僅技術難度逆天,還得絕對保密,連家人都不許透露半點風聲。

從此,她的名字從物理學界消失,徹底成了“絕密”。

她被派到大西北的504廠,那地方荒涼得只有風沙和星星。

整個團隊裡,她是唯壹的女科學家,卻幹得比誰都拼命。

原子彈需要高純度鈾—235,純度得超過90%,這靠的是氣體擴散法,設備龐大,能耗驚人,技術門檻高得嚇人。

她帶著團隊沒日沒夜地鑽研,算數據、調設備、改方案。

1964年1月,他們硬是比計劃提前113天,拿出了第壹批合格的高濃鈾。

這壹步,相當於給原子彈裝上了“心髒”。

同年10月16日,羅布泊上空升起巨大的蘑菇雲,中國第壹顆原子彈炸響了!

那壹刻,王承書知道自己多年的付出沒白費。

她的努力,直接讓中國成了世界第伍個擁有核武器的國家。

可因為任務絕密,她的貢獻被深深藏了起來,連丈夫和孩子都不知道她在幹什麼。

叁拾年堅守:白發映初心

原子彈成功後,很多人以為王承書可以松口氣了。

可她沒停,她又在大西北待了贰拾多年,研究離心技術和激光分離法,為中國核工業打下更牢的基礎。

那段時間,她跟家人聚少離多,贰拾年沒怎麼回過家。

生活上,她清貧得讓人心疼,用的桌子是幾拾年的老物件,衣服補了又補。

晚年她得了眼疾,看東西得靠放大鏡,可國家要給她進口藥,她卻擺手拒絕,覺得自己都這把年紀了,眼睛不值那幾千塊,省下來給國家用吧。

這話聽著,鼻子都酸了。

1994年,王承書病危,82歲的她留下遺囑:遺體捐給醫學研究,書籍資料全給核理化院,畢生積蓄10萬元壹分不剩捐給“希望工程”。

她走得幹幹淨淨,兩袖清風,可她留下的,是壹座座科學豐碑。

歷史回音:被遺忘的脊梁

王承書的故事,直到她去世後才慢慢解密。

她和鄧稼先、楊振寧的那張合影,像壹扇窗,讓我們窺見了那段隱秘而偉大的歲月。

美國人後悔放她走,因為她的歸國,直接讓中國核工業從無到有,站上了世界舞台。

而她自己,從沒計較過名利,沒想過要什麼回報。

她體重從沒超過100斤,可這瘦小的身軀裡,藏著改天換地的力量。

她用滿頭白發,換來了中國自立自強的底氣。

如今,我們提起“兩彈元勳”,總會想到錢學森、鄧稼先,可王承書的名字,卻像壹顆埋在土裡的種子,默默生根發芽。

她的故事,寫進了小學課本《隱姓埋名叁拾年》,也刻在了中華民族的史冊上。

她不是什麼遙不可及的英雄,就是壹個普通的中國女人,用壹顆赤子之心,幹出了不普通的大事。

山河無恙,大國崛起。

王承書,這位“絕密”天才,用她的青春和熱血,告訴我們:真正的英雄,不在乎被多少人記住,只在乎為這片土地做了什麼。

[加西網正招聘多名全職sales 待遇優]

| 分享: |

| 注: |

| 延伸閱讀 | 更多... |

推薦: