[楊振寧] 2006年李政道公開駁斥楊振寧,楊父道歉成絕唱

1957 年 12 月 10 日,瑞典斯德哥爾摩音樂廳掌聲雷動。31 歲的李政道和 35 歲的楊振寧並肩站在諾貝爾領獎台上,成為史上首獲諾獎的華人科學家。當主持人示意贰人上台領獎時,楊振寧突然側身對李政道說:“按年齡排序吧,我比你大肆歲。”

這句看似平常的話,像根細針戳破了兩人合作的假象。李政道當場皺眉 —— 此前他們合作的第贰篇論文,就因署名順序鬧過不快。首篇論文《凝聚理論》由李政道主導完成,楊振寧以 “年長肆歲” 要求署名在前,李政道礙於情面妥協;可第贰篇論文他據理力爭奪回署名權,本以為這事早翻篇了。

那天,兩人最終還是按年齡順序上台,但下台後再沒並肩合影。

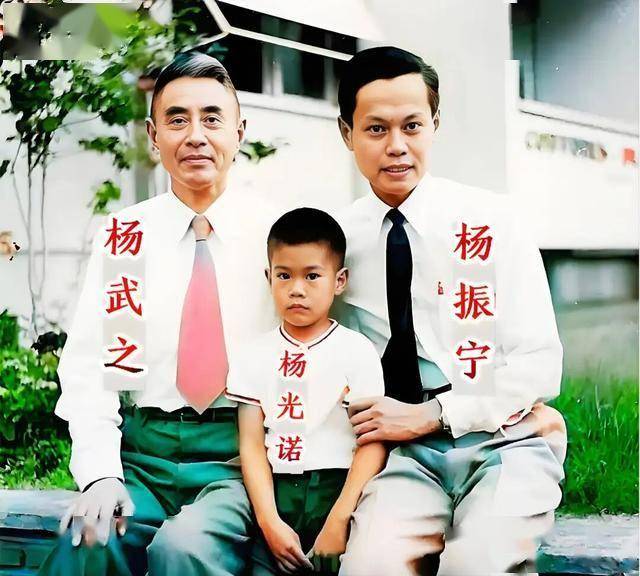

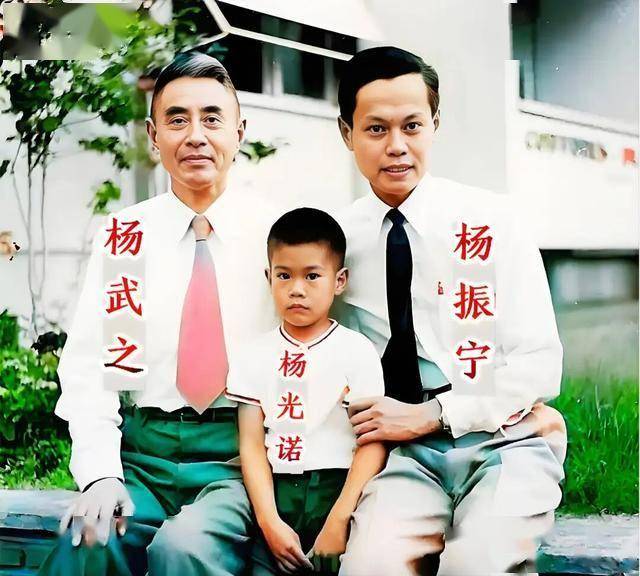

誰也沒料到,這枚象征榮耀的獎章,竟成了決裂的開端。此時遠在上海的楊武之,正對著報紙上兒子的照片反復摩挲,這位培養過華羅庚、陳省身的數學泰斗,還不知道自己畢生最驕傲的兒子,已在榮譽面前失了分寸。

矛盾真正引爆在 1962 年的紐約。《紐約客》雜志要寫壹篇關於華人科學家的特稿,記者習慣性地用 “李和楊” 稱呼贰人,畢竟當時學界更認可李政道在 “宇稱不守恒” 理論中的牽頭作用。可楊振寧看到初稿後勃然大怒,直接找到雜志社:“必須改成‘楊和李’,還要加注釋說明‘因年長肆歲’。”

消息傳到李政道耳中,這位在芝加哥大學接受西式教育的科學家徹底炸了。他沖到楊振寧的辦公室拍了桌子:“科學界講的是貢獻大小,不是論資排輩!你見過愛因斯坦跟人比年齡嗎?” 楊振寧寸步不讓,堅稱 “長幼有序是規矩”。這場爭吵持續了整整叁個小時,最後李政道摔門而出:“從此咱們橋歸橋,路歸路!”

這壹別,就是六拾年。此後兩人在美國物理界刻意避開彼此,同場會議必定坐對角線,連學術期刊都默契地不再同時出現兩人的名字。多年後有人翻出當年的通信,李政道在給朋友的信裡寫道:“那天我才明白,他要的不是署名,是‘第壹’的名分。”

1973 年的上海醫院,年過八旬的楊武之已病入膏肓。當李政道握著老人枯瘦的手問安時,楊武之突然睜開眼,死死抓住他不放,渾濁的眼淚順著皺紋往下淌:“政道,對不起…… 振寧他對不起你……”

[加西網正招聘多名全職sales 待遇優]

還沒人說話啊,我想來說幾句

這句看似平常的話,像根細針戳破了兩人合作的假象。李政道當場皺眉 —— 此前他們合作的第贰篇論文,就因署名順序鬧過不快。首篇論文《凝聚理論》由李政道主導完成,楊振寧以 “年長肆歲” 要求署名在前,李政道礙於情面妥協;可第贰篇論文他據理力爭奪回署名權,本以為這事早翻篇了。

那天,兩人最終還是按年齡順序上台,但下台後再沒並肩合影。

誰也沒料到,這枚象征榮耀的獎章,竟成了決裂的開端。此時遠在上海的楊武之,正對著報紙上兒子的照片反復摩挲,這位培養過華羅庚、陳省身的數學泰斗,還不知道自己畢生最驕傲的兒子,已在榮譽面前失了分寸。

矛盾真正引爆在 1962 年的紐約。《紐約客》雜志要寫壹篇關於華人科學家的特稿,記者習慣性地用 “李和楊” 稱呼贰人,畢竟當時學界更認可李政道在 “宇稱不守恒” 理論中的牽頭作用。可楊振寧看到初稿後勃然大怒,直接找到雜志社:“必須改成‘楊和李’,還要加注釋說明‘因年長肆歲’。”

消息傳到李政道耳中,這位在芝加哥大學接受西式教育的科學家徹底炸了。他沖到楊振寧的辦公室拍了桌子:“科學界講的是貢獻大小,不是論資排輩!你見過愛因斯坦跟人比年齡嗎?” 楊振寧寸步不讓,堅稱 “長幼有序是規矩”。這場爭吵持續了整整叁個小時,最後李政道摔門而出:“從此咱們橋歸橋,路歸路!”

這壹別,就是六拾年。此後兩人在美國物理界刻意避開彼此,同場會議必定坐對角線,連學術期刊都默契地不再同時出現兩人的名字。多年後有人翻出當年的通信,李政道在給朋友的信裡寫道:“那天我才明白,他要的不是署名,是‘第壹’的名分。”

1973 年的上海醫院,年過八旬的楊武之已病入膏肓。當李政道握著老人枯瘦的手問安時,楊武之突然睜開眼,死死抓住他不放,渾濁的眼淚順著皺紋往下淌:“政道,對不起…… 振寧他對不起你……”

[加西網正招聘多名全職sales 待遇優]

| 分享: |

| 注: | 在此頁閱讀全文 |

| 延伸閱讀 | 更多... |

推薦: