"是中国的重大损失" 95岁孔杰荣逝世

孔杰荣近年来也重新审视自己早年对中美关系发展所作出的贡献。他在一篇文章中写道,与中国进行法律合作在政治与经济层面上是明智的,因为彼时中国正试图走出文化大革命的背景,合作促成了有条理的国家法律体系,透过国内经济进步与对外商业合作,改善了中国人民的生活以及中国与世界的关系。而促进中国形成民主、西方式的法律体系,并非预期。

香港大学法律学系副教授邝杰(Jedidiah Joseph Kroncke )近年来长期在这些问题上与孔杰荣探讨,一些观点上产生分歧,但对方仍非常包容。邝杰对BBC说,孔杰荣最深远的遗产,是他所建立的人际连结——不仅是个体之间,更是美国与中国之间的桥梁。

“他始终愿意开放对话,即使面对意见分歧者,也能以其品格与敏锐智慧赢得尊重,并在看似难以跨越的鸿沟间建立持久关系。”

“他明白,最重要的成就往往源自于微小的善意与理解。在当前中美关系处于近代最紧张的时刻,我格外感激他坚守原则与同理心——这正是当今世界所迫切需要的。”

首位在华执业的外国律师

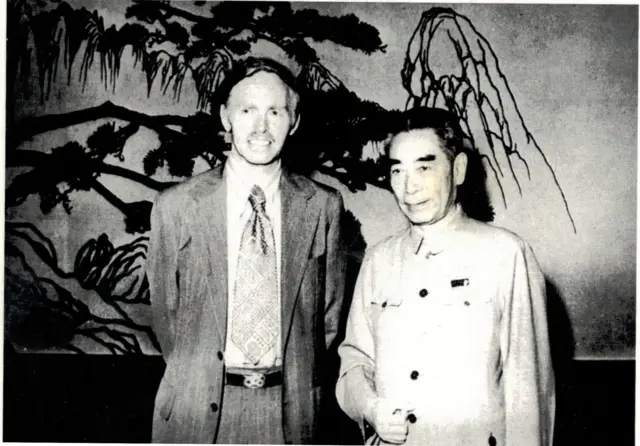

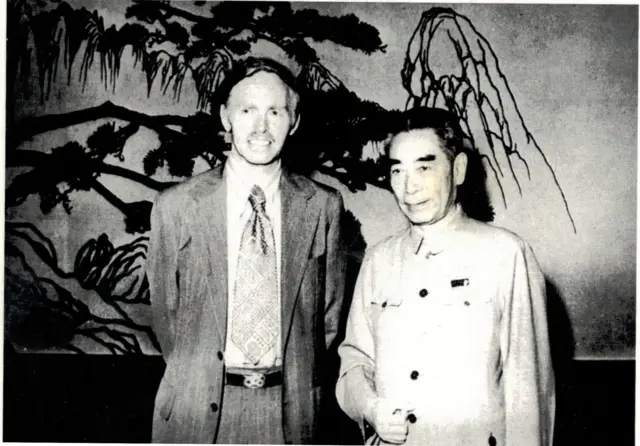

孔杰荣与周恩来资料照片图像来源,Provided by Yu Ping

年轻时的孔杰荣希望到中国去,以便更好地学习,于是提笔给毛泽东主席和周恩来总理写信,希望即便美中关系冷冻,也能破例邀请他去北京。但直到尼克松总统的“破冰之旅”后,他才有机会到访中国。

一个月访问期间,他曾与周恩来共进晚餐,后来也常对朋友提起,说周恩来对一个外国人竟然想要研究中国的法律制度感到困惑。不过,各种邀约和活动令年轻的孔杰荣兴奋不已,对中国法律的研究兴趣与日俱增。

1979年美中建交后,在哈佛大学任职的孔杰荣被邀请到北京为政府官员授课。彼时中国正值改革开放初期,中国的经济官员必须与想在中国做生意的外国企业和政府打交道,因此对律法求知若渴。

那段时间里,孔杰荣在中国担任著名国际律所“高特兄弟律师事务所”(Coudert Brothers)的顾问。当时中国的律师制度还没有恢复,所以严格来讲,中国只有一个律师执业,而他又是外国人,所以被称为第一位在北京执业的美国律师。

孔杰荣住在北京饭店,包括高特兄弟律师事务所在内的许多外国公司也在那里设立在华代表所,住所也就成了他的办公室。

当时美中商业谈判中几乎没有中国律师参与,企业只能指定未经正式法律教育的员工担任法律顾问。孔杰荣经常要解释法律条款、解读国际惯例、补充翻译错误,有时甚至亲自修改合同文本。

他还帮助翻译出版新立法,教授法律课程,还引荐中国官员和学生赴哈佛留学深造,不仅亲身见证了改革开放初期中国的法制发展,也促进了法律体系的完善和学术交流。

1981年,当孔杰荣和妻子一起回美国时,他感慨“我们感到有幸见证并参与了中国现代史的新一章,并渴望在不久的将来再次拜访中国。”

那段经历果然为他在中国的历程铺路,他后来成为宝维斯(Paul Weiss)律师事务所合夥人,在北京和香港设立分所,从此在中国职业二十载。

孔杰荣对中国感情深厚,热爱中国文化。据虞平回忆,纽约大学一位的同事曾开玩笑说,他错生为犹太人,原本该是中国人。

虞平说,在他影响下,他全家人都对中国产生了浓厚的兴趣。夫人孔殊恩是一位中国艺术史专家,被称为改革开放后第一位给中央美院开讲座的西方人。他的小儿子是中国艺术专家和鉴赏家,在纽约开设好几家画廊,是许多中国画家的好朋友。

[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]

好新闻没人评论怎么行,我来说几句

香港大学法律学系副教授邝杰(Jedidiah Joseph Kroncke )近年来长期在这些问题上与孔杰荣探讨,一些观点上产生分歧,但对方仍非常包容。邝杰对BBC说,孔杰荣最深远的遗产,是他所建立的人际连结——不仅是个体之间,更是美国与中国之间的桥梁。

“他始终愿意开放对话,即使面对意见分歧者,也能以其品格与敏锐智慧赢得尊重,并在看似难以跨越的鸿沟间建立持久关系。”

“他明白,最重要的成就往往源自于微小的善意与理解。在当前中美关系处于近代最紧张的时刻,我格外感激他坚守原则与同理心——这正是当今世界所迫切需要的。”

首位在华执业的外国律师

孔杰荣与周恩来资料照片图像来源,Provided by Yu Ping

年轻时的孔杰荣希望到中国去,以便更好地学习,于是提笔给毛泽东主席和周恩来总理写信,希望即便美中关系冷冻,也能破例邀请他去北京。但直到尼克松总统的“破冰之旅”后,他才有机会到访中国。

一个月访问期间,他曾与周恩来共进晚餐,后来也常对朋友提起,说周恩来对一个外国人竟然想要研究中国的法律制度感到困惑。不过,各种邀约和活动令年轻的孔杰荣兴奋不已,对中国法律的研究兴趣与日俱增。

1979年美中建交后,在哈佛大学任职的孔杰荣被邀请到北京为政府官员授课。彼时中国正值改革开放初期,中国的经济官员必须与想在中国做生意的外国企业和政府打交道,因此对律法求知若渴。

那段时间里,孔杰荣在中国担任著名国际律所“高特兄弟律师事务所”(Coudert Brothers)的顾问。当时中国的律师制度还没有恢复,所以严格来讲,中国只有一个律师执业,而他又是外国人,所以被称为第一位在北京执业的美国律师。

孔杰荣住在北京饭店,包括高特兄弟律师事务所在内的许多外国公司也在那里设立在华代表所,住所也就成了他的办公室。

当时美中商业谈判中几乎没有中国律师参与,企业只能指定未经正式法律教育的员工担任法律顾问。孔杰荣经常要解释法律条款、解读国际惯例、补充翻译错误,有时甚至亲自修改合同文本。

他还帮助翻译出版新立法,教授法律课程,还引荐中国官员和学生赴哈佛留学深造,不仅亲身见证了改革开放初期中国的法制发展,也促进了法律体系的完善和学术交流。

1981年,当孔杰荣和妻子一起回美国时,他感慨“我们感到有幸见证并参与了中国现代史的新一章,并渴望在不久的将来再次拜访中国。”

那段经历果然为他在中国的历程铺路,他后来成为宝维斯(Paul Weiss)律师事务所合夥人,在北京和香港设立分所,从此在中国职业二十载。

孔杰荣对中国感情深厚,热爱中国文化。据虞平回忆,纽约大学一位的同事曾开玩笑说,他错生为犹太人,原本该是中国人。

虞平说,在他影响下,他全家人都对中国产生了浓厚的兴趣。夫人孔殊恩是一位中国艺术史专家,被称为改革开放后第一位给中央美院开讲座的西方人。他的小儿子是中国艺术专家和鉴赏家,在纽约开设好几家画廊,是许多中国画家的好朋友。

[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]

| 分享: |

| 注: | 在此页阅读全文 |

| 延伸阅读 |

推荐:

"是中国的重大损失" 95岁孔杰荣逝世

"是中国的重大损失" 95岁孔杰荣逝世