身为大清首富 73岁高龄还想"润"美国

1842年12月23日,鸦片战争已经结束,有个七十三岁的中国老人在写给马萨诸塞州的美国友人J. P. Cushing的信中说:“若不是因为我年纪太大,经不起飘洋过海的折腾,我很想移居你们的国家。”

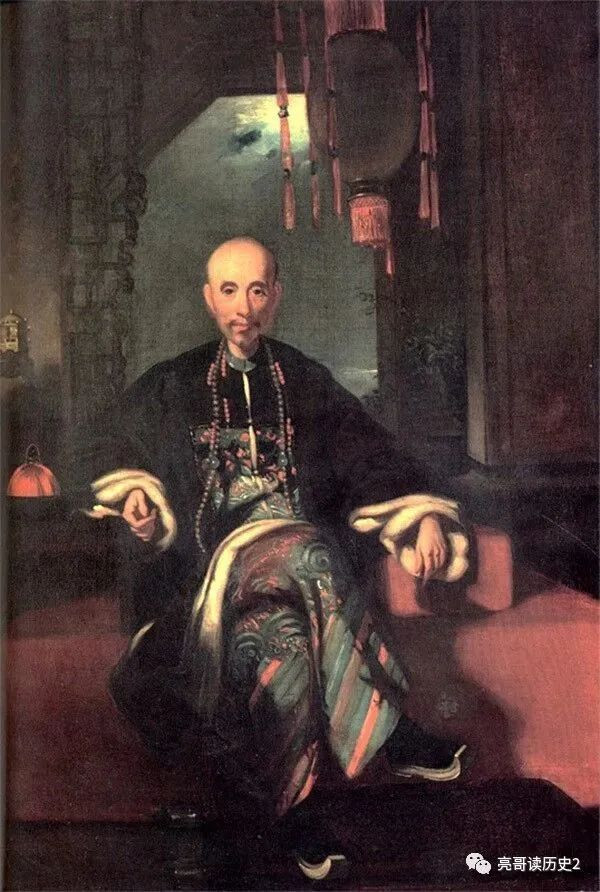

这个人就是伍秉鉴(1769-1843)。此时他已经垂垂老矣,距离生命的终点只有几个月的时间了。

伍秉鉴是十三行中怡和行的商人。

我们知道,当时清政府实行广州“一口通商”的政策,十三行是政府规定的垄断对外贸易企业。一切对外贸易和进口,都要经过他们之手。

伍秉鉴扩大了父兄开创的产业,一度做到大清的首富。在全盛时期,据说伍家的财产达到2600万两白银。除了国内的地产、茶园、店铺,他还投资美国的铁路、证券、保险,甚至还是英国东印度(专题)公司的大债主。

道光六年(1826年),57岁的伍秉鉴,在广州正式宣布退休,把生意交给儿子伍受昌。

伍秉鉴宣布退休了。但是退休哪里那么容易?

行商们虽有巨额财产,日子却并不好过。他们对政府有纳税和捐赠的义务,一家出事,其余各家要承担连带责任。

他们经常是贪官剥夺和勒索的对象。伍秉鉴的哥哥伍秉钧,曾经因为一艘船偷税漏税180两,最后被罚款九万两。伍秉钧死在35岁的盛年。

除了常备贡物和贡银外,行商对朝廷的各种临时性报效、捐输,数目更是巨大。如乾隆五十三年(1788年),朝廷镇压台湾(专题)林爽文起义,行商就捐了30万两。

据统计,1773-1835年间,行商向朝廷的捐款,见于官方档案材料记载的就达508.5万两银子。当然,实际捐款数量远不止此数。

在伍秉鉴之前,1796年,十三行的总商蔡世文因经营失败而自杀。潘有度担任总商。潘有度是个颇有能力、长袖善舞的人。但是,随着营商环境越来越恶劣,潘有度对经商已有倦意。1808年,潘家以10万两白银贿赂粤海关获准退商。

但是,到了1814年,十三行经营疲软,行商大多濒临破产,粤海关以其他行商信用不强为理由,逼迫潘有度复出。1815年潘氏复商,不过他的商业地位已大不如前。1820年底,潘有度病故,潘氏竟然无人愿意接掌第三代行商大旗,潘有度的四子潘正炜不得不走马上任。

见过、听过这么多经验、教训,伍秉鉴深知那个时代的生存技巧,十分善于忍耐。除了给朝廷的“报效”、给地方的捐赠,他还与人为善,曾免除美国商人的债务。

据史料统计,从1800-1843年,伍家前后自愿或被迫“捐”出了1600万两白银,其中还不含各种“送礼”。

[加西网正招聘多名全职sales 待遇优]

还没人说话啊,我想来说几句

这个人就是伍秉鉴(1769-1843)。此时他已经垂垂老矣,距离生命的终点只有几个月的时间了。

伍秉鉴是十三行中怡和行的商人。

我们知道,当时清政府实行广州“一口通商”的政策,十三行是政府规定的垄断对外贸易企业。一切对外贸易和进口,都要经过他们之手。

伍秉鉴扩大了父兄开创的产业,一度做到大清的首富。在全盛时期,据说伍家的财产达到2600万两白银。除了国内的地产、茶园、店铺,他还投资美国的铁路、证券、保险,甚至还是英国东印度(专题)公司的大债主。

道光六年(1826年),57岁的伍秉鉴,在广州正式宣布退休,把生意交给儿子伍受昌。

伍秉鉴宣布退休了。但是退休哪里那么容易?

行商们虽有巨额财产,日子却并不好过。他们对政府有纳税和捐赠的义务,一家出事,其余各家要承担连带责任。

他们经常是贪官剥夺和勒索的对象。伍秉鉴的哥哥伍秉钧,曾经因为一艘船偷税漏税180两,最后被罚款九万两。伍秉钧死在35岁的盛年。

除了常备贡物和贡银外,行商对朝廷的各种临时性报效、捐输,数目更是巨大。如乾隆五十三年(1788年),朝廷镇压台湾(专题)林爽文起义,行商就捐了30万两。

据统计,1773-1835年间,行商向朝廷的捐款,见于官方档案材料记载的就达508.5万两银子。当然,实际捐款数量远不止此数。

在伍秉鉴之前,1796年,十三行的总商蔡世文因经营失败而自杀。潘有度担任总商。潘有度是个颇有能力、长袖善舞的人。但是,随着营商环境越来越恶劣,潘有度对经商已有倦意。1808年,潘家以10万两白银贿赂粤海关获准退商。

但是,到了1814年,十三行经营疲软,行商大多濒临破产,粤海关以其他行商信用不强为理由,逼迫潘有度复出。1815年潘氏复商,不过他的商业地位已大不如前。1820年底,潘有度病故,潘氏竟然无人愿意接掌第三代行商大旗,潘有度的四子潘正炜不得不走马上任。

见过、听过这么多经验、教训,伍秉鉴深知那个时代的生存技巧,十分善于忍耐。除了给朝廷的“报效”、给地方的捐赠,他还与人为善,曾免除美国商人的债务。

据史料统计,从1800-1843年,伍家前后自愿或被迫“捐”出了1600万两白银,其中还不含各种“送礼”。

[加西网正招聘多名全职sales 待遇优]

| 分享: |

| 注: | 在此页阅读全文 |

| 延伸阅读 |

推荐:

身为大清首富 73岁高龄还想"润"美国

身为大清首富 73岁高龄还想"润"美国