[雾霾] 再说雾霾没有“就地消失”(图)

蒋大和老师1月3日发布的博文“冷空气吹霾是个锋面过程,雾霾没有’就地消失’”,质疑微信群里一度流传以“金辉”名义发布的长文中所谓“雾霾就地消失”的说法,认为该文虽然有引用监测数据和使用图形分析问题的优点,但分析和观点却是错误的,依此提出的假设也是不成立的。蒋老师认为关键问题是文章只是二维过程讨论。这确实点到了要害。其实那篇长文几日前已在同学群里看到,当时感觉作者对气象似懂非懂,后面部分所谓地下水影响的说法更是不着边际,于是也就简单评论几句了事。当看到蒋老师这篇博文时,觉得那篇长文应该是流传开了,又会让不少人困惑,感慨现在自媒体的“双刃剑”效应。其实当前真与假的消息、科学与不科学的说法,都能在大众传播推动下广为流传的一部分原因,还是因为公众缺乏科学知识,尤其是一些专门知识,从而在不能鉴别真伪和科学与否的情况下起到了推波助澜的作用。因此科普和科学解释的工作还需要跟进。

对于所谓“雾霾就地消失”的说法,我当然是没法接受的。基于作者的数据资料,我当时的判断是,既然水平输送不能解释霾的消散,那很可能是垂直方向沉降下来的高空清洁气团驱散了污染。垂直方向的空气运动其实是常见的,蒋老师博文中提到的锋面过程就伴随着这种气团运动。看完蒋老师博文后,为了让自己搞清楚去年12月12-22日前后雾霾消散过程是怎么回事,我做了一点气团后向轨迹分析的功课,得到了一些能够说明问题的结果。现将结果与大家分享,算是对蒋老师博文的一个补充吧。

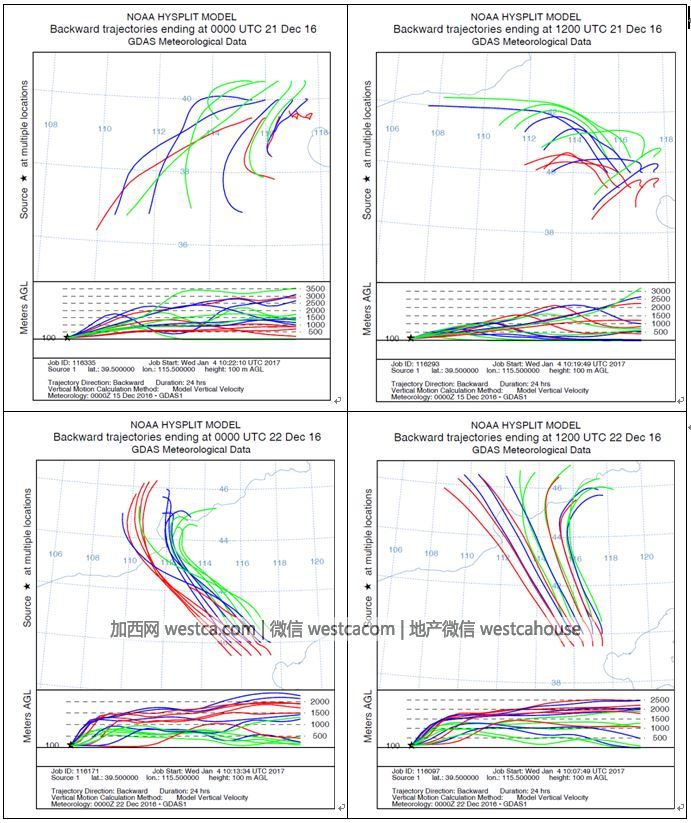

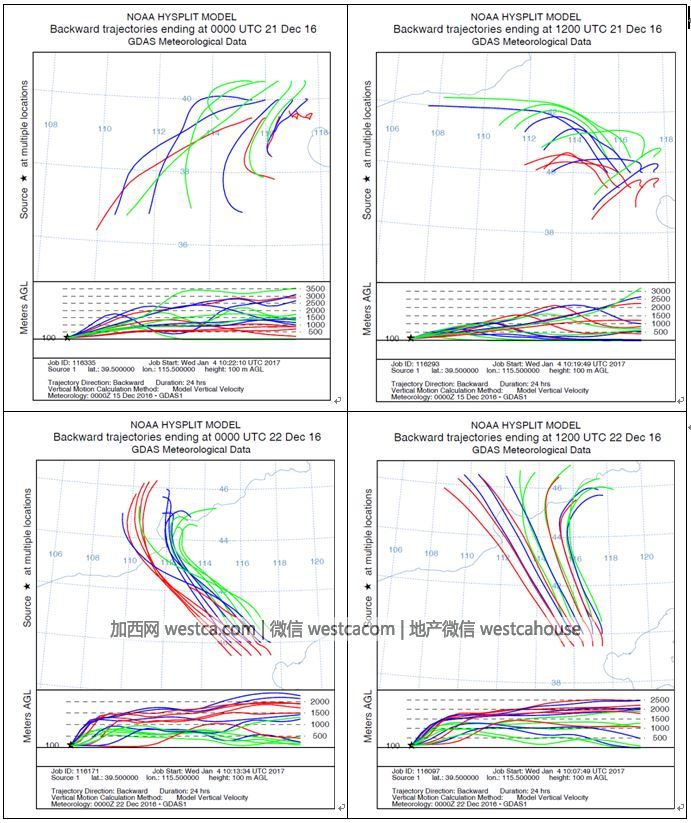

我后向轨迹计算采用了美国大气海洋管理局(NOAA)开发的HYSPLIT轨迹模型(http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php)和全球数据同化系统(GDAS)再分析气象资料,轨迹目标区域为北京及周边区域(4x3的阵列),目标高度为距地100米。下面4个图形是计算结果,其中左上、右上、左下和右下分别是北京时间12月21日8:00(0000UTC)、21日20:00、22日8:00和22日20:00到达该区域气团后向轨迹。可以看出后向轨迹的演变有两个重要特征:

北京时间21日8:00是所有轨迹都指向北京的南-西南方位,21日20:00已经有多数轨迹指向北京的西-西北方位,22日所有轨迹均指向北京西北-北方位。

在21日到达该区域的轨迹后推6小时左右多数是在距地1000米以下高度移动的,而22日轨迹后推3-4小时相当多是在距地1000米以上高度移动的。

我们知道华北区域的污染排放主要集中在北京市区及其以南区域,也正是这个区域霾污染经常发生也最重。我们也知道高空大气相对于低层要清洁得多。因此上述轨迹演变特征和我们对华北区域污染分布的了解就能够较好地解释21-22日发生的霾污染消散过程。首先是气流来向的改变,从更污染的西南扇区演变为更清洁的西北扇区,带来相对清洁的空气,再加上后续气流转为完全来自清洁的西北-北扇区,而且更多来自高空,这样最终使该区域完全被更清洁的气团控制。由此可见,这次雾霾消散过程仍然是水平和垂直的气流输送主导的,而不是所谓“雾霾就地消失”。在这个过程中空气湿度等气象要素肯定是有相应变化的,对于大气能见度变化会起一定作用。但是,没有上述气流输送,也不会有湿度等的快速变化。因此真正的驱动力还是蒋老师所说的锋面过程相伴的气流输送这一动力因素。

[加西网正招聘多名全职sales 待遇优]

无评论不新闻,发表一下您的意见吧

对于所谓“雾霾就地消失”的说法,我当然是没法接受的。基于作者的数据资料,我当时的判断是,既然水平输送不能解释霾的消散,那很可能是垂直方向沉降下来的高空清洁气团驱散了污染。垂直方向的空气运动其实是常见的,蒋老师博文中提到的锋面过程就伴随着这种气团运动。看完蒋老师博文后,为了让自己搞清楚去年12月12-22日前后雾霾消散过程是怎么回事,我做了一点气团后向轨迹分析的功课,得到了一些能够说明问题的结果。现将结果与大家分享,算是对蒋老师博文的一个补充吧。

我后向轨迹计算采用了美国大气海洋管理局(NOAA)开发的HYSPLIT轨迹模型(http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php)和全球数据同化系统(GDAS)再分析气象资料,轨迹目标区域为北京及周边区域(4x3的阵列),目标高度为距地100米。下面4个图形是计算结果,其中左上、右上、左下和右下分别是北京时间12月21日8:00(0000UTC)、21日20:00、22日8:00和22日20:00到达该区域气团后向轨迹。可以看出后向轨迹的演变有两个重要特征:

北京时间21日8:00是所有轨迹都指向北京的南-西南方位,21日20:00已经有多数轨迹指向北京的西-西北方位,22日所有轨迹均指向北京西北-北方位。

在21日到达该区域的轨迹后推6小时左右多数是在距地1000米以下高度移动的,而22日轨迹后推3-4小时相当多是在距地1000米以上高度移动的。

我们知道华北区域的污染排放主要集中在北京市区及其以南区域,也正是这个区域霾污染经常发生也最重。我们也知道高空大气相对于低层要清洁得多。因此上述轨迹演变特征和我们对华北区域污染分布的了解就能够较好地解释21-22日发生的霾污染消散过程。首先是气流来向的改变,从更污染的西南扇区演变为更清洁的西北扇区,带来相对清洁的空气,再加上后续气流转为完全来自清洁的西北-北扇区,而且更多来自高空,这样最终使该区域完全被更清洁的气团控制。由此可见,这次雾霾消散过程仍然是水平和垂直的气流输送主导的,而不是所谓“雾霾就地消失”。在这个过程中空气湿度等气象要素肯定是有相应变化的,对于大气能见度变化会起一定作用。但是,没有上述气流输送,也不会有湿度等的快速变化。因此真正的驱动力还是蒋老师所说的锋面过程相伴的气流输送这一动力因素。

[加西网正招聘多名全职sales 待遇优]

| 分享: |

| 注: |

| 延伸阅读 | 更多... |

雾霾笼罩大温 连串雨天正在路上 雾霾笼罩大温 连串雨天正在路上 |

大温惨了 即将迎来酷热 还有雾霾 大温惨了 即将迎来酷热 还有雾霾 |

《穹顶之下》十年后 中国的雾霾 消失了! 《穹顶之下》十年后 中国的雾霾 消失了! |

今年的雾霾,为什么来得又早、又重、又长? 今年的雾霾,为什么来得又早、又重、又长? |

红日刷屏 大温雾霾天今天有所缓解 红日刷屏 大温雾霾天今天有所缓解 |

美国野火烟雾要来 大温雾霾或加重 美国野火烟雾要来 大温雾霾或加重 |

加国野火雾霾飘到格陵兰 天空漆黑 加国野火雾霾飘到格陵兰 天空漆黑 |

BC这些地雾霾超高风险 5千户撤离 BC这些地雾霾超高风险 5千户撤离 |

北美绝大部分雾霾中 大温躲过一劫 北美绝大部分雾霾中 大温躲过一劫 |

野火逼近大温要雾霾?疏散警报发出 野火逼近大温要雾霾?疏散警报发出 |

推荐: