当不确定摆在眼前,他们为何仍然选择赴美留学?

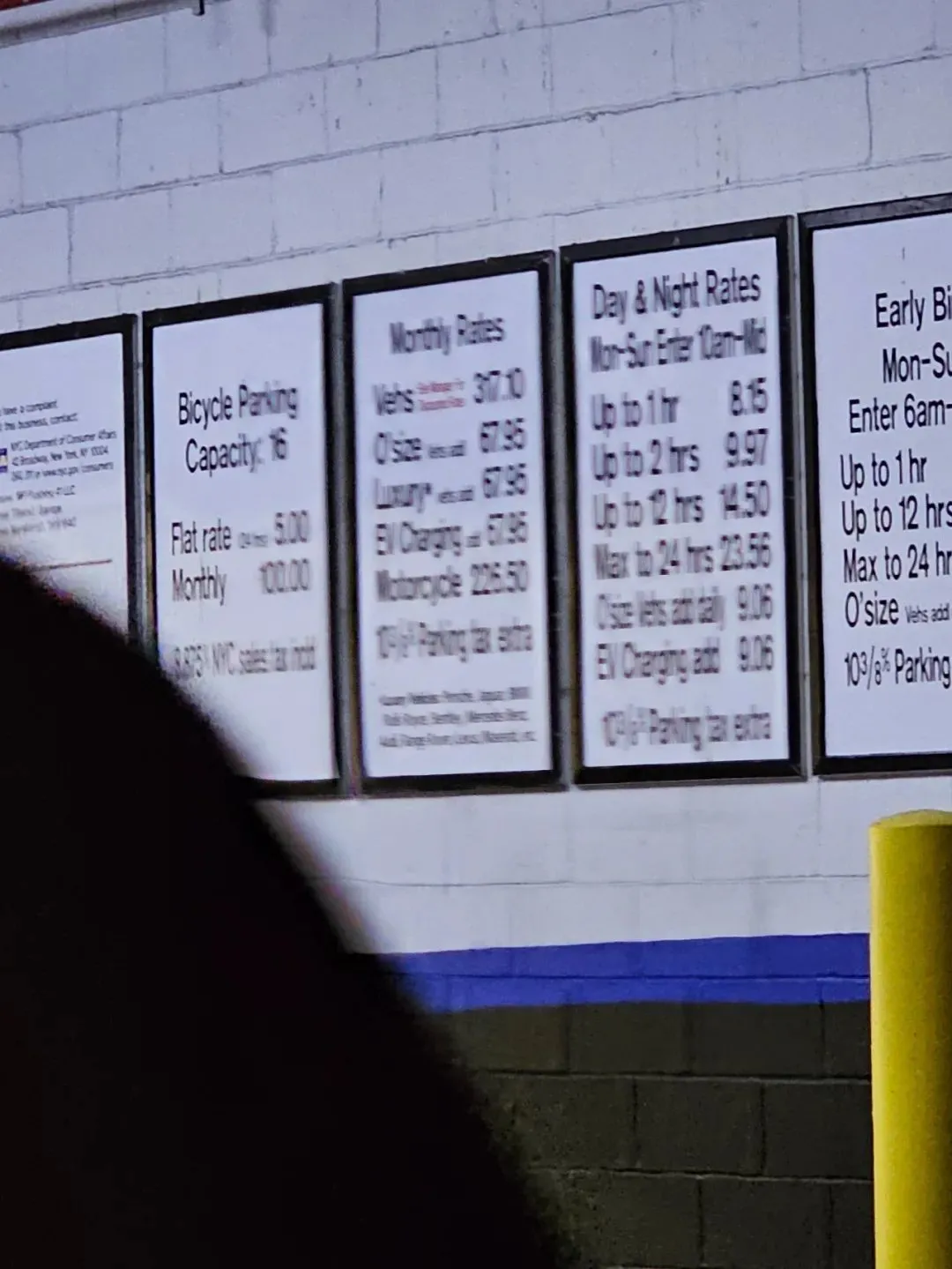

刘宇拍下的位于纽约(专题)法拉盛一个停车场的收费情况,这几年他不得不面临越来越高的在美生活成本。受访者提供

无形的政治社会压力,也迫使留学生们在日常生活中变得小心翼翼。今年1月入境前,吴迪仔细地查了一遍自己的社交媒体和相册,删去了军训时拍下的照片。她从芝加哥(专题)机场落地,顺利入关,没有被仔细检查。在出发前,吴迪查询了美国各大机场入境的严格程度,“如果一个机场臭名昭着的话,我肯定就会换一个机场,到境内再坐飞机或者火车。”

已经顺利拿到签证的胡旋,也会担心,之后入境时,会不会比以往更严格。递签时,在社交账号那里,胡旋填上了多年没用过的QQ号。但签证重启后的申请者,没有她那么幸运,有申请者面签后收到邮件,要求提供5年内使用的社交账号,且把范围设为公开,取消微信三天可见。

现在的她只能走一步看一步。

风险、机遇和成长

当愈发高昂的费用与日益渺茫的留美前景并存,为何美国依然是许多中国学子的选择?答案或许藏在风暴中心,个体的淬炼与成长之中。

抵达美国后,现实的冲击往往比想象中更为猛烈。郑元和吴迪,都经历了从国内本科转学到美国高校的剧烈转变。首当其冲的是远超想象的课业压力。郑元每个学期都得紧绷着扑在巨大的作业量上,他对比了国内和现在都修过的一门计算机课程,“在国内,一个学期下来,哪怕很认真的同学,可能也就写几千行代码。但在这里,作业量至少是好几万行代码。”

吴迪则疲于应付美国高校普遍重视的“过程性考核”。她上学期的一门课程,每两周就有一次计入总分的考试,“过程非常痛苦。”

吴迪拍下的夜晚的图书馆。受访者提供

郑元想起刚刚抵达美国时,自己首先需要克服的是扑面而来的孤独感。“在这里哪怕同专业的人,课程安排也不一样,很多时候我们只是上课时见一面,下课后就没什么联系了。”最初,郑元甚至有一两个星期都没有和外界接触的机会。

留学后,他过上了万事都要自己操心的日子。为了能够尽量省钱,郑元早上会去物业拿两瓶免费的水。他还加入了一个免费的食物群,有活动就去拿些免费的披萨或其他食物。他把每日开销控制在二三十美元内,中午一般会和同学去麦当劳吃5美元的“穷鬼”套餐,晚上去学校食堂,花13美元吃一顿自助餐。

报税、处理银行卡、选课、租房都只能靠自己,甚至是房间的报警器坏了,郑元都要学会去维修。“在国内,这些事情都是学校或者爸妈操心的,到这里才发现,每天要操心的事情太多了。”

[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]

| 分享: |

| 注: | 在此页阅读全文 |

| 延伸阅读 |

推荐: